Die Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Die Gründung der UNO, die Herausbildung des sozialistischen Weltsystems und die Machteinbuße des Imperialismus. Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung und das Ringen um demokratische Einheit Deutschlands und Frieden. Der kalte Krieg, die restaurative Neuordnung und die Bildung der BRD. Die Entstehung der DDR.

Die Pariser Kommune und der Frankfurter Friedensvertrag

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Pariser Kommune und der Frankfurter Friedensvertrag

- 1.1 Die Revolution in Paris und die Solidaritätsbewegung der deutschen Arbeiter

- 1.2 Die Hetzkampagne gegenüber der Kommune und die Erpressungspolitik gegenüber Frankreich

Die Revolution in Paris und die Solidaritätsbewegung der deutschen Arbeiter

Während das französische Volk in den Monaten des Krieges große Opfer gebracht hatte und nach der Schlacht von Sedan für die nationale Unabhängigkeit kämpfte, hatte die Unfähigkeit der Bourgeoisie bzw. ihrer Politiker und Militärs, die nationalen Interessen wahrzunehmen, die sozialen Spannungen in Frankreich verschärft. Der Verdacht breiter Volksschichten, daß die verlustreichen militärischen Aktionen vom 14. und 19.Januar 1871 in Paris nur zur Zermürbung der Widerstandsfähigkeit der eigenen Truppen eingeleitet worden waren und daß die Regierung aus Furcht vor dem eigenen Volk sehr schnell den Frieden mit dem Deutschen Reich ausgehandelt hatte, bestätigte sich immer mehr. Denn nun, nachdem ihnen der Abschluß des Präliminarfriedens freie Hand gegeben hatte, gingen die in Versailles residierende Regierung und die zunächst in Bordeaux tagende Nationalversammlung rigoros gegen die gefürchteten Massen vor. Die Sperrung des Soldes für die Nationalgarde, ein Beschluß über Mietpreiserhöhungen und schließlich der Versuch der Regierung, in einer Nachtund Nebelaktion die Geschütze der Pariser Nationalgarde zu entführen und damit das Volk zu entwaffnen, brachten das Faß zum Überlaufen. Die Regierungstruppen wurden verjagt, und am 18. März 1871 übernahm das Zentralkomitee der Nationalgarde, gewählt von den Delegierten ihrer verschiedenen Einheiten, die Macht in Paris. Alle wichtigen Gebäude wurden besetzt und auf dem Stadthaus die rote Fahne gehißt. Die erste proletarische Revolution in der Weltgeschichte hatte begonnen.

Das Zentralkomitee der Nationalgarde schrieb für den 26. März Wahlen zu einem Rat der Kommune aus. Am 28. März nahm dieser Rat die Arbeit auf. Zum Rat der Kommune gehörten etwa 30 Arbeiter, darunter die Mitglieder der I. Internationale Eugene

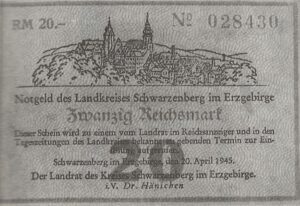

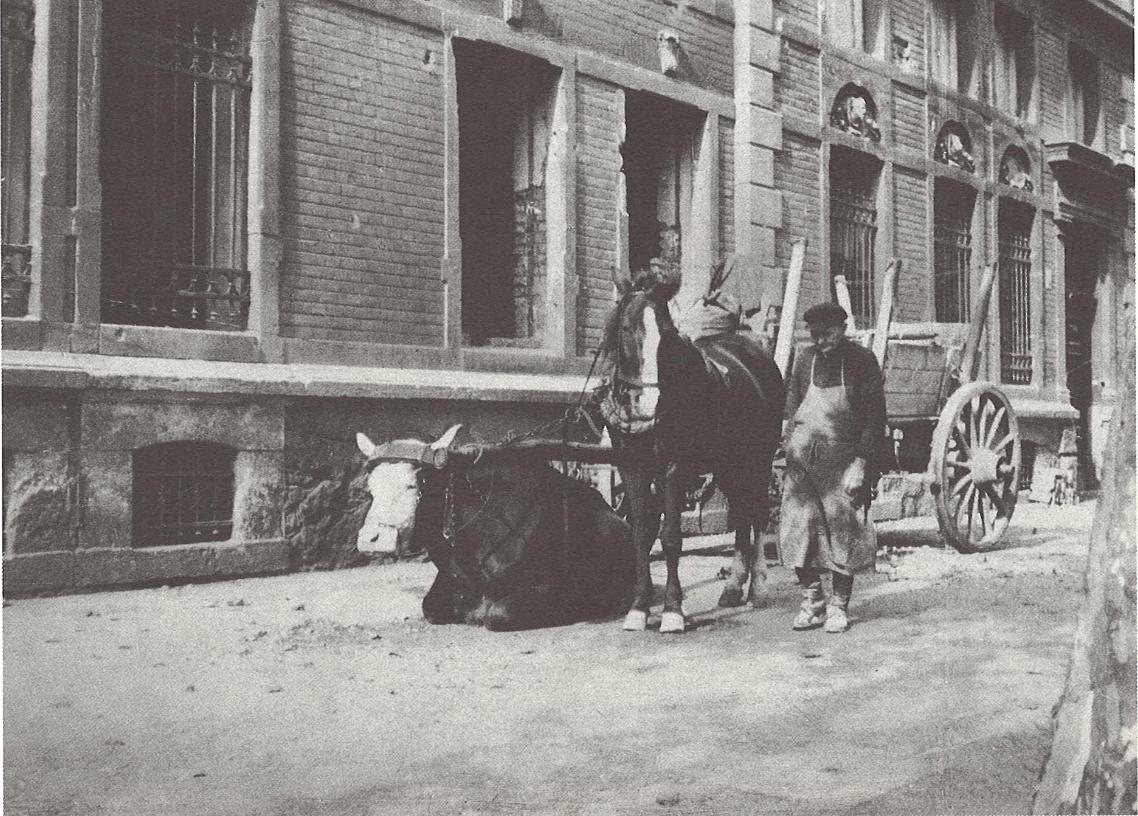

Die Revolution in Paris. Transport zurückeroberter Kanonen nach dem Montmartre. Holzstich nach einer Zeichnung Won L. von Elliot aus „Illustrierte Zeitung“, 1871

Varlin, Albert Theizs und Leo Franckel, 35 Handwerker, Angestellte und Vertreter der Intelligenz sowie ca. 20 bürgerliche Mitglieder, die den Rat bald wieder verließen. Dieser Rat war, da er im Plenum Dekrete erließ, legislatives Organ und zugleich Exekutive, da seine Mitglieder in zehn Kommissionen — Ministerien gleich — arbeiteten und jeweils für einen gesellschaftlichen Bereich verantwortlich waren.

Bereits am 20. März war die Konskription, die Grundlage für das alte Berufsheer, beseitigt worden, und ein Volksheer für alle Männer zwischen 19 und 40 Jahren unter dem Kommando der Kommune entstand. Die Verwaltung wurde völlig neu aufgebaut.

Die Kommune erließ sofort Dekrete, die die soziale Lage der Werktätigen verbesserten. Am 16. April wurden alle von ihren Besitzern verlassenen Werkstätten und Fabriken an Arbeitergenossenschaften übergeben und damit Anfänge gesellschaftlichen Eigentums geschaffen. Daneben dekretierte die Kommune die Trennung von Staat und Kirche, begann mit der Reorganisation des Schulwesens und schuf neue Formen und Möglichkeiten der Arbeit von Wissenschaftlern und Künstlern.

Bedeutungsvoll — auch für die internationale proletarische Bewegung — waren die Maßnahmen der Kommune zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen. Das betraf die Mitarbeit in allen politischen Organen, vor allem aber auch die sozialen Bedingungen. So wurden die Frauen in die Berufsausbildung einbezogen, die diskriminierenden Bestimmungen über uneheliche Kinder beseitigt und Maßnahmen durchgesetzt, die die Prostitution liquidierten.

Die Hauptsorge der Kommune galt der Verteidigungsbereitschaft, da die Versailler Regierung keinen Zweifel über ihre Pläne für eine bewaffnete Auseinandersetzung ließ.

So sehr die politische und soziale Umgestaltung durch innere Schwierigkeiten gehemmt wurde — denn im Rat wirkten unterschiedliche politische Kräfte, und es gab keine proletarische Partei —, so schwierig sich auch die materielle Lage in Paris gestaltete — vor allem weil der Ring des preußisch-deutschen Militärs um Paris weiterbestand -, so deutlich trat jedoch der internationalen Öffentlichkeit vor Augen, daß in Paris eine revolutionäre Entwicklung begann, die völlig neue Maßstäbe setzte.

„Der Kampf der Arbeiterklasse mit der Kapitalistenklasse und ihrem Staat“, schrieb Karl Marx an seinen Freund Ludwig Kugelmann in Hannover, „ist durch den Pariser Kampf in eine neue Phase getreten. Wie die Sache auch unmittelbar verlaufe, ein neuer Ausgangspunkt von welthistorischer Wichtigkeit ist gewonnen.

Die Pariser Kommune schloß die Epoche der bürgerlichen Umwälzung in Europa ab. Sie kennzeichnete zugleich die Grenzen, die der historischen Perspektive der Bourgeoisie und deren gesellschaftlicher Leistungsfähigkeit gesetzt waren. Marx sprach von „welthistorischer Wichtigkeit“, weil die Kommune den Ausgangspunkt für die historische Tendenz des Niedergangs der Bourgeoisie und des Aufstieges der Arbeiterklasse zur schließlich bestimmenden Klasse markierte.

Seit dem 21. März beschäftigte sich in London der Generalrat der I. Internationale unter Leitung von Marx und Engels ständig mit den Ereignissen in Paris. Marx und Engels knüpften Verbindungen zu den Kommunarden, gaben Ratschläge und informierten vor allem die Sektionen der Internationale in den verschiedenen Ländern, um eine allgemeine Solidaritätsbewegung zu initiieren.

Die Revolution in Paris förderte die Aktivität der deutschen Arbeiter. Ende März entwickelte sich eine Welle der Solidarität, die im April einen ersten Höhepunkt erlebte und dann Ende Mai und im Juni eine große Breite gewann. Dabei waren spontanes Reagieren und bewußtes Handeln, das elementare Gefühl der Solidarität mit der Erkenntnis von Zusammenhängen des Klassenkampfes eng verknüpft. Die Solidaritätsbewegung wurde von den Arbeiterorganisationen ADAV und SDAP getragen, wirkte sich aber unterschiedlich und zum Teil widersprüchlich aus. In den Solidaritätsaktionen des ADAV, die sich auf die Haupteinflußgebiete der Organisation, auf das Rheinland, Hamburg-Altona und Berlin, konzentrierten, wurde die antikapitalistische Grundhaltung der Mitglieder gestärkt. Der „große Gedanke, Befreiung der Arbeiter von den Sklavenketten der Kapitalherrschaft“, so hieß es, werde den Kampf auch weiterhin bestimmen.!” Zugleich wurde der Kampfruf des Kommunistischen Manifests „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“ aufgegriffen und mit diesem Bekenntnis zum proletarischen Internationalismus die nationalistische Enge der lassalleanischen Doktrin durchbrochen.

Am 24. März 1871 kündigte der Präsident des ADAV, Schweitzer, seinen Rücktritt an. Offenbar hatte die Wahlniederlage aller Kandidaten des ADAV vom 3. März seine Illusion von der Monopolstellung des Vereins in der Arbeiterbewegung zerstört. Auch der „Social-Demokrat“, der Schweitzers Eigentum war, stellte Ende April sein Erscheinen ein. Erst nach der Generalversammlung des ADAV vom 18. bis 25. Mai, auf der Wilhelm Hasenclever zum Präsidenten gewählt wurde, erschien ab 2. Juli der „Neue Social-Demokrat“ als Vereinsorgan. Das Fehlen des Organs während der zwei Monate wirkte sich auf die Organisation negativ aus und trug auch dazu bei, daß die Solidaritätsbewegung für die Kommune zurückging.

Die Welle von Solidaritätsveranstaltungen, die von der SDAP organisiert wurden, erreichte im April ihren ersten Höhepunkt. Insbesondere in Sachsen kam es zu einer Vielzahl von Veranstaltungen, so in Chemnitz, wo sich auf einer großen Kundgebung 18000 bis 20000 Teilnehmer versammelten, und in Leipzig, wo Versammlungen mit 9000 Teilnehmern stattfanden. Von den Zentren Leipzig, Dresden und Chemnitz ausgehend, wurden viele kleinere Orte erfaßt. Auch im Rheinland, wo in den Industriestädten Barmen, Köln, Solingen, Essen und anderen Kundgebungen stattfanden, gewann die SDAP Einfluß. Braunschweig wurde zu einem weiteren Zentrum der Solidaritätsbewegung, und auch in Schlesien trat die SDAP mit Kundgebungen hervor.

Die von den Eisenachern getragene Solidaritätsbewegung für alle Kommunarden stärkte das Selbstbewußtsein der Arbeiter und führte zur Wiederbelebung der SDAP-Organisation, in manchen Gebieten auch zu Neugründungen von sozialdemokratischen Vereinen. Die darin zum Ausdruck kommende politische und organisatorische Festigung der Partei spiegelte sich deutlich im sprunghaften Anstieg der Abonnentenzahl des Parteiorgans „Der Volksstaat“ wider. Konnten im ersten Quartal 1871 erst 2.790 Abonnenten gezählt werden, so waren es Ende des Jahres schon 4.480.

Der „Volksstaat“, seit Ende März wieder von Wilhelm Liebknecht geleitet, spielte eine entscheidende Rolle bei der inhaltlichen Ausrichtung der Solidaritätsbewegung. Seit dem 22. März berichtete die Zeitung über die Pariser Ereignisse. Aus der Analyse der schwierig zu erlangenden Nachrichten versuchte das Parteiorgan eine Gesamteinschätzung zu gewinnen. Am 15. April 1871 charakterisierte es die Pariser Kommune als „eine Arbeiterregierung im eigentlichen Sinne des Wortes“.!8 Diese grundsätzliche Aussage stellte für die weitere Solidaritätsbewegung, für die Kundgebungen der Partei und die Stellungnahmen ihrer Führer einen entscheidenden Bezugspunkt dar. Sie trug auch zur Bestimmung der Positionen gegenüber den herrschenden Klassen in Deutschland bei, deren Politik in dieser Zeit mit der endgültigen Gestaltung der Reichsverfassung und dem Abschluß des Friedens mit Frankreich den Charakter des Deutschen Reiches prägte.

Die Hetzkampagne gegenüber der Kommune und die Erpressungspolitik gegenüber Frankreich

Die herrschenden Klassen in allen europäischen Ländern begriffen oder ahnten, daß mit der Pariser Kommune für sie eine völlig neue, existentiell bedeutsame Frage aufgeworfen war. In allen Hauptstädten bangten die Machthaber um die innere Ordnung Frankreichs und wünschten eine schnelle Lösung. Nächst der französischen Bourgeoisie waren die herrschenden Klassen Deutschlands in besonderem Maße mit den Pariser Ereignissen konfrontiert: Die proletarische Revolution in Frankreich vollzog sich ja unter den Augen der deutschen Truppen; vor allem aber war der Friedensvertrag noch nicht unter Dach und Fach.

Proklamation der Kommune auf dem Platz vor dem Pariser Rathaus am 28. März 1871. Zeitgenössischer Holzstich nach einer Zeichnung von Lamy

Die herrschenden Klassen Deutschlands inszenierten eine wüste Hetzkampagne, die vor allem von der Presse getragen wurde. Hatten sie zunächst Schadenfreude über die Schwierigkeiten der französischen Großbourgeoisie bekundet, so war diese doch sehr bald der Besorgnis gewichen, daß die Kommune die materielle Ausplünderung Frankreichs beeinträchtigen könnte. „Was Deutschland betrifft“, so schrieb die „National-Zeitung“ bereits am 23. März, „so ist es durch diesen kläglichsten aller Aufstände vorerst nur in seiner Stellung als Gläubiger Frankreichs berührt …“ Man wünsche, daß Frankreich solvent bleibe, und sei „weit entfernt, an kommunistischen Verwüstungen, die unsere eigene Tasche mit angehen, Gefallen zu finden“

Ob die international renommierte Augsburger „Allgemeine Zeitung“, ob die Berliner Tagespresse oder irgendwelche Provinzblättchen sie alle ergingen sich in Verunglimpfungen der französischen Nation und des französischen Volkes. Das Vokabular reichte von der „sittlichen Fäulnis Frankreichs“ über angebliche „Schlächtereien“ bis hin zur generellen „Unwürdigkeit des französischen Volkes“. Die nationalistische Hetze richtete sich vor allem gegen das Frankreich der Revolutionen von 1789, von 1830, von 1848 und nun von 1871 -, die man als Ausfluß einer angeblichen Demoralisation und nationalen Degeneration hinstellte. Mit der Niederschlagung der Kommune und der Knebelung Frankreichs durch einen Friedensvertrag werde, so schrieb hoffnungsvoll das nationalliberale Wochenblatt „Die Gegenwart“, die Zeit vorbei sein, in der alle Blicke „ängstlich auf Paris gerichtet waren“, denn „die Rückwirkung einer jeden Revolution, die in Frankreich stattfand“, sei „von Lissabon bis Petersburg gespürt“ worden.?? Die „Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung“, das Organ der Junker, verfehlte nicht, auch der Bourgeoisie einen Seitenhieb zu versetzen, indem sie am 23. März anmerkte, die Bourgeoisie habe jede frühere Revolution „unbesehen als einen Akt glorreichen bürgerlichen Mutes mit Begeisterung begrüßt“. Solche Anwürfe bewirkten, daß die deutschen Bourgeoisideologen die Vergangenheit ihrer eigenen Klasse noch mehr verleugneten. Die Kehrseite des antirevolutionär motivierten Nationalismus war ein Lobgesang auf die angeblich in ruhigeren Bahnen verlaufende deutsche Geschichte, auf eine Entwicklung, die von Kontinuität und Selbstbeherrschung, von der Anerkennung der geschichtlich gewachsenen Vielfalt gekennzeichnet sei. An den „Zuckungen Frankreichs“ erkenne man die „Erlösung, welche die Kraft Deutschlands der zivilisierten Welt gebracht hat“, hieß es in der „National Zeitung“ vom 23. März 1871.

Angesichts der von Berlin aus betriebenen praktischen Politik. gegenüber Frankreich enthüllten sich die Formeln von der „Erlösung“ oder auch einer „europäischen Mission“ des neuen Reiches als offener Zynismus. So nervös auch die politische und militärische Führung auf den Ausbruch der Revolution in Paris reagierte, der Reichskanzler gedachte die Situation in mehrfacher Richtung zu nutzen. Schon am 30. März erschien in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ ein Artikel mit der Überschrift „Die ersten Verdienste des Deutschen Reiches um Europa“, in dem es hieß: „Die deutsche Macht schützt Europa gegen die Überflutungen des französischen Wahnsinns und wird wahrscheinlich durch ihre bloße Gegenwart auf französischem Boden dazu beitragen, den gesunden Elementen der Nation den Sieg über den roten Fortschritt zu erleichtern.“?! Damit war sehr deutlich die seit September 1870 von Bismarck gegenüber den europäischen Mächten vertretene Position angesprochen, mit der die Reichsgründung und die Annexionspolitik gegenüber Frankreich außenpolitisch abgesichert werden sollte. Die Politik der antirevolutionären Solidarität der monarchischen Staaten hatte angesichts der Pariser Kommune Erfolg. Schon am 6. April berichtete der russische Botschafter in Berlin darüber, daß der Bürgerkrieg in Frankreich für die Politik Bismarcks eigentlich vorteilhaft sei. Die Ereignisse in Frankreich ziehen „die öffentliche Meinung Europas zu Deutschland herüber, denn alle Länder, einschließlich England, das sich gegen seinen alten Alliierten zu kehren begann, können nur mit Schrecken den Triumph der ungesunden, von der Pariser Kommune gepriesenen Theorien ansehen“. Ähnlich berichtete der österreichische Geschäftsträger in Versailles. Und

Ende Mai bestätigte der russische Außenminister Alexander Michailowitsch Fürst Gortschakow gegenüber dem österreichisch-ungarischen Gesandten die vom deutschen Reichskanzler lancierte Auffassung, „wie wünschenswert ein solidarisches Zusammenhalten der monarchischen Staaten gegenüber den von Frankreich und der Schweiz aus drohenden revolutionären Gefahren wäre“. Auch in England setzte sich nun diese Auffassung durch. Damit war für Bismarck die Gefahr einer Einmischung der europäischen Mächte zugunsten Frankreichs zunächst gebannt.

Die preußisch-deutsche Führung gewährte der französischen Regierung sofort auch aktive Hilfe. Nach den Festlegungen des Präliminarfriedens durfte die französische Armee die Loire nicht überschreiten; nur eine Streitmacht von 40.000 Mann war von dieser Bestimmung ausgenommen. Nach einer Konvention vom 28. März durften die Regierungstruppen vor Paris auf 80.000 Mann verstärkt werden; am 5. April gestattete der deutsche Generalgouverneur in Frankreich der Regierung Thiers eine Verstärkung der Truppen auf 100.000 Mann. Dazu wurden französische Kriegsgefangene beschleunigt aus Deutschland zurückgeführt, darunter der Marschall Patrice Maurice Mac Mahon, der den Oberbefehl der französischen Truppen vor Paris übernahm.

Angesichts dieser direkten Unterstützung der reaktionären französischen Regierung charakterisierte das Zentralorgan der SDAP die Politik des Reiches am 15. April sehr deutlich: „Preußendeutschland brennt vor Begierde, seine internationale Polizeimission an der Pariser Kommune zu vollbringen.

Die Klassensolidarität mit der französischen Großbourgeoisie verband Bismarck mit der Forderung nach einem möglichst schnellen Abschluß des endgültigen Friedensvertrages und der Annahme der deutschen Bedingungen. Da die französische Regierung offenbar hoffte, die Bürgerkriegssituation für eine Reduzierung der deutschen Forderungen nutzen zu können, und daher bei den seit dem 28. März 1871 in Brüssel stattfindenden Verhandlungen von Bevollmächtigten beider Seiten über den Friedensvertrag Schwierigkeiten bereitete, übte Bismarck entsprechenden Druck aus. Zu diesem Zwecke nahm er sogar Scheinkontakte mit der Pariser Kommune auf. Von der Versailler Regierung forderte er zugleich energisches Vorgehen gegen die Kommune, drohte ihr mit einem deutschen Angriff auf Paris und ließ sie über den deutschen Generalgouverneur wissen, „daß unsere Entschädigung in dem Präliminarfrieden bemessen ist nach der damaligen Sachlage und unseren damaligen Kosten und daß wir für Verzögerung, welche durch den Mangel an Voraussicht und Entschlossenheit der französischen Regierung entsteht, neue Entschädigungsrechnungen aufstellen müssen“. Unter dem Schirm dieser Politik der Erpressung verhandelte auch die Grenzregulierungskommission, in der Wilhelm Hauchcorne der entscheidende Mann war. Im Zusammenhang mit der Bemessung des bei Frankreich verbleibenden Gebietes um Belfort forderte die deutsche Seite eine entsprechende Annexionsausweitung im lothringischen Erzgebiet, wobei die Eingaben der deutschen Eisenindustriellen berücksichtigt wurden.

Sitzung der Friedenskonferenz in Frankfurt am Main am 10. Mai 1871. Holzstich aus „Illustrierte Zeitung“, 1871

Die französische Regierung geriet immer mehr unter Druck. Zwar konnte sie den Ring um Paris mit Regierungstruppen schließen, aber die Kommunarden kämpften mutig und entrissen den Versailler Truppen Anfang Mai sogar ein wichtiges Fort. Unter diesen Bedingungen sah sich die französische Regierung gezwungen, schnell zu handeln. Sie entsandte ihren Außenminister Jules Favre nach Frankfurt am Main. Nach dessen Ankunft am 5.Mai begann die Endphase der Friedensverhandlungen.

### Der Friedensvertrag mit Frankreich und die Niederschlagung der Kommune

Bereits zu Beginn der Friedensverhandlungen forderte Bismarck ultimativ die Unterzeichnung des von ihm vorgelegten Vertrages. Am 10. Mai 1871 setzten beide Seiten im Frankfurter Hotel „Zum weißen Schwan“ ihre Unterschrift unter das Dokument.

Trotz intensiver Bemühungen der französischen Seite um Minderung der Kontributionssumme blieb es bei einer französischen Kriegskontribution von 5 Milliarden Francs — etwa 4 Milliarden Mark -, die in Goldmünzen oder Papieren sicherer Banken zu entrichten waren. Bis zur Überweisung der letzten 3 Milliarden Francs im März 1874 sollten bestimmte Departements von deutschen Truppen besetzt bleiben. Das Elsaß und große Teile Lothringens wurden von Deutschland annektiert. Zudem hatten die deutschen Unterhändler noch über die im Präliminarfrieden festgelegten Grenzen hinausgehende Annexionen in Lothringen durchgesetzt. Insgesamt drei Viertel der Eisenproduktion des ehemaligen Moseldepartements kamen unter deutsche Herrschaft. Frankreich verlor durch die Annexion ungefähr ein Viertel seiner gesamten Bergwerksindustrie.

Als einziger Abgeordneter des Deutschen Reichstags protestierte August Bebel gegen diese räuberische Politik. Am 25. Mai kennzeichnete er die Annexion von Elsaß-Lothringen als ein Verbrechen gegen das Völkerrecht und einen Schandfleck in der deutschen Geschichte.

Für Frankreich bedeuteten die Frankfurter Festlegungen nicht nur eine schwere materielle Belastung, die vor allem die arbeitenden Klassen zu tragen hatten, sondern — nicht zuletzt durch die Annexion von Eilsaß-Lothringen — auch eine außerordentlich schwere nationale Demütigung. Die reaktionäre französische Regierung nahm das in Kauf, um das revolutionäre Paris möglichst schnell niederzwingen zu können und damit alle Ansätze einer Ausbreitung der Revolution im Keim zu ersticken.

Im Friedensvertrag selbst wurde der französischen Großbourgeoisie insofern eine Rückendeckung dafür gegeben, als die deutsche Regierung die Räumung des Gebietes um Paris erst beginnen wollte, wenn die Ordnung in Frankreich bzw. in Paris sichergestellt sein werde. Zusätzlich waren in einer geheimen und mündlichen Vereinbarung Maßnahmen festgelegt worden, die eine Offensive der Regierung und ihrer Truppen ermöglichen sollten: „Durchlaß durch unsere Linie vor Paris, Aufforderung an Commune, den Stadtwall zu entwaffnen, Absperrung der Lebensmittel und mehr Gefangene für die großen Städte im Süden“, so beschrieb Bismarck die französischen Forderungen während der Verhandlungen in Frankfurt am Main, denen von deutscher Seite bereitwillig entsprochen wurde.

Bereits am 11. Mai wurden zwischen dem preußischen General Ludwig Freiherr von Schlotheim und dem Stabschef der Versailler Regierung die Einzelheiten der Zusammenarbeit im Kampf gegen die Kommune festgelegt. Vor allem die Hungerblockade von Paris und der Durchlaß der Regierungstruppen durch deutsches Besatzungsgebiet begünstigten die Konterrevolution.

Am 18.Mai erfolgte die Ratifizierung des Friedensvertrages durch die französische Nationalversammlung. Am 21. Mai leitete die Regierung Thiers mit einem großangelegten Angriff die „Blutige Maiwoche“ zur Niederschlagung der Kommune ein. Trotz heroischer Gegenwehr der Pariser Revolutionäre erlagen sie der militärischen Übermacht. Am 27. Mai begann der letzte heldenhafte Kampf der Kommunarden auf dem Friedhof Pre Lachaise; einen Tag darauf herrschte Friedhofsruhe in ganz Paris. 30000 Pariser waren gefallen oder meuchlings ermordet worden. 40000 Kommunekämpfer wurden eingekerkert oder zur Zwangsarbeit verurteilt. Tausende mußten emigrieren.

Mit dem Frankfurter Friedensvertrag und der Hilfe für die Henker der Kommune hatte das Deutsche Reich als „Bannerträger der Eroberung und Konterrevolution“ seinen ersten Auftritt auf der politischen Bühne Europas vollbracht.

Die herrschenden Klassen in Deutschland frohlockten angesichts der Niedermetzelung der Kommunarden. Die Zeitungen rechtfertigten die Massaker der Versailler Regierungstruppen und wollten noch aus den Urteilen der Kriegsgerichte die Verderbtheit der Kommune beweisen. Karl Marx kennzeichnete die Haltung der deutschen Bourgeoisie und ihrer Presse, als er schrieb: „In jedem ihrer blutigen Triumphe über die selbstopfernden Vorkämpfer einer neuen und bessern Gesellschaft übertäubt diese, auf die Knechtung der Arbeit gegründete, schmähliche Zivilisation das Geschrei ihrer Schlachtopfer durch einen Hetzruf der Verleumdung, den ein weltweites Echo widerhallt.

Den nationalistischen Beschimpfungen der Kommune in der bürgerlichen Presse setzten die klassenbewußten Arbeiter unter Führung der SDAP ihre Solidaritätsbekundungen für die Kommunarden entgegen. In zahlreichen Versammlungen und in ihren Zeitungen, wie dem „Volksstaat“, dem „Crimmitschauer Bürgerund Bauernfreund“, der „Chemnitzer Freien Presse“ und dem „Braunschweiger Volksfreund“, erneuerten sie ihr Bekenntnis zum proletarischen Internationalismus und verurteilten zugleich die schändliche Rolle des preußisch-deutschen Militarismus bei der Erwürgung der Kommune. Der „Volksstaat“ erklärte die Parteinahme für die Pariser Kommune als Pflicht und Bedingung der Parteimitgliedschaft. Im Reichstag erhob August Bebel seine Stimme. Dem von den herrschenden Klassen verbreiteten Glauben an die Unveränderlichkeit der gesellschaftlichen Ordnung setzte er das Bekenntnis zum revolutionären Kampf für die Befreiung der Arbeiterklasse entgegen. Paris werde zwar unterdrückt, rief er am 25. Mai den Reichstagsabgeordneten zu, aber das ändere nichts daran, „daß der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostengefecht ist, daß die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht und daß, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtruf des Pariser Proletariats: ‚Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggange!‘ der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats werden wird.

Zeitgenössische Karikatur auf Bismarck und Bebel. Holzstich aus „Berliner Wespen“, 1871

Als August Bebel diese mutige Rede zur Verteidigung der ersten proletarischen Revolution hielt, glaubten einige Abgeordnete ihr Unverständnis für den Lauf der Geschichte durch Gelächter demonstrieren zu müssen. Nur wenige Bourgeoispolitiker wurden nachdenklich. In seiner grundlegenden Analyse der Revolution in Paris und ihrer historischen Stellung in der Schrift „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ schrieb Karl Marx: „Daß nach dem gewaltigsten Krieg der neueren Zeit die siegreiche und die besiegte Armee sich verbünden zum gemeinsamen Abschlachten des

Proletariats — ein so unerhörtes Ereignis beweist, nicht wie Bismarck glaubt, die endgültige Niederdrükkung der sich emporarbeitenden neuen Gesellschaft, sondern die vollständige Zerbröckelung der alten Bourgeoisgesellschaft.“ Damit kennzeichnete Marx eine geschichtliche Tendenz, deren Wirkung allerdings nicht sofort und auch nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar wurde.

An der Wegscheide deutscher Geschichte

1945 blickten die Deutschen zurück auf sechs Jahre eines furchtbaren Krieges, den zweiten bereits innerhalb einer Generation, und auf zwölf Jahre faschistischer Diktatur. Was vor ihnen lag, war ungewiß. Wieder einmal stand zur Entscheidung, welchen Weg die deutsche Nation einschlagen wird – diesmal jedoch in einer Situation, deren hervorstechende Kennzeichen der Sieg der Sowjetunion und der an ihrer Seite kämpfenden Völker der Anti-Hitler-Koalition über den faschistischen deutschen Imperialismus und eine neue Welle von Revolutionen und Befreiungsbewegungen waren.

Der mit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution eingeleitete Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus war in ein neues Stadium eingetreten. In Deutschland brachen die Widersprüche, die die Novemberrevolution nicht zu lösen vermocht hatte, unter veränderten Bedingungen erneut auf.

Nicht daß es dies gewesen wäre, was die Mehrheit des deutschen Volkes im Mai 1945 vorrangig bewegte. Von denen, die dem Krieg entronnen waren, dachten die meisten zunächst nur ans bloße Überleben. Dennoch hing ihr Schicksal als Individuen und als Volk davon ab, welche Beantwortung die großen Fragen der Zeit in den unausweichlichen Auseinandersetzungen des nun anbrechenden neuen Abschnitts deutscher Geschichte finden würden.

Am 8. Mai 1945 hatten die Vertreter des Oberkommandos der faschistischen Wehrmacht in Berlin-Karlshorst die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Dem „totalen Krieg“ war die totale Niederlage gefolgt. An den Folgen hatte das deutsche Volk in seiner Gesamtheit und in allen Sphären zu tragen – materiell, völkerrechtlich, politisch und moralisch. Dennoch war dies zuerst und vor allem die Niederlage des faschistischen deutschen Imperialismus. Gegen ihn hatten die Völker der Anti-Hitler-Koalition im Kriege gestanden, über ihn hatten sie ihren großartigen Sieg errungen.

Es war die Rote Armee gewesen, die, gestützt auf die Arbeitsleistungen der sowjetischen Werktätigen im Hinterland, den faschistischen Aggressoren die kriegsentscheidenden Niederlagen bereitet hatte. Die mit dem Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg vollbrachte Befreiertat strahlte auf ganz Europa und weite Teile des asiatischen Kontinents aus. Ein neuer historischer Boden war gewonnen, auf dem das Ringen zwischen Fortschritt und Reaktion unter in vielen Ländern nun weitaus günstigeren Bedingungen für die progressiven Kräfte ausgetragen werden konnte. Das galt auch für Deutschland.

Das Frühjahr 1945 brachte den Völkern Europas und auch dem deutschen Volke das Ende der Kriegshandlungen. Kein deutscher Soldat konnte mehr für die Interessen faschistischer Machthaber und ihrer Hinterleute in den Tod getrieben werden. Niemand in Deutschland brauchte mehr zu bangen, daß Bomben sein Hab und Gut, ihn selbst und seine Familie unter Trümmern begruben. Mit dem 8. Mai 1945 war die faschistische Diktatur endgültig hinweggefegt. Keiner brauchte mehr den Terror des nazistischen Gewaltapparates zu fürchten. Von den Werktätigen war der Druck eines allgegenwärtigen Systems der Unterwerfung, der Gleichschaltung und Bespitzelung genommen. Für Zehntausende der besten Söhne und Töchter des deutschen Volkes öffneten sich die Tore der Gefängnisse und Konzentrationslager. Die Stunde der Verfolgten und Verfemten war angebrochen, die Stunde, die alle deutschen Antifaschisten herbeigesehnt hatten.

Wie schwer sich auch die Lage vieler Menschen in Deutschland gestaltete, wie eng auch die Grenzen politischer und persönlicher Bewegungsfreiheit in dem militärisch besiegten und besetzten Deutschland zwangsläufig zunächst gezogen waren – der 8. Mai 1945 war und ist der Tag der Befreiung. Er ist das Datum, mit dem das verhängnisvollste Kapitel deutscher Geschichte seinen Abschluß fand und das für die Chance eines neuen Beginnens steht. So kann es nicht überraschen, wenn sich fortschrittliche und reaktionäre deutsche Geschichtsschreibung in ihrer Bewertung des 8. Mai 1945 unversöhnlich gegenüberstehen. Jene, die ihre „großdeutschen Träume“ noch nicht aufgegeben haben, sprechen von „Zusammenbruch“, „Katastrophe“, „Unglück“. Historiker, die für Fortschritt und Erneuerung Partei ergriffen haben, verstehen den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung, der Wende, des Aufbruchs.

Was von der schlimmen Hinterlassenschaft der zwöIfjährigen Naziherschaft für das deutsche Volk am schmerzlichsten fühlbar wurde, das waren die riesigen Menschenverluste und die unsäglichen Zerstörungen. Ein großer Teil der Bevölkerung lebte in zerbombten Städten oder verwüsteten Dörfern. Die meisten Familien trauerten um Verwandte und Freunde. Sechs Millionen Deutsche, fast 9 Prozent der Vorkriegsbevölkerung, hatte der vom faschistischen deutschen Imperialismus verschuldete zweite Weltkrieg dahingerafft, und mehr noch hatten ihre Gesundheit eingebüßt. Millionen ehemalige Angehörige der Wehrmacht und anderer bewaffneter faschistischer Verbände befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Millionen Deutsche hatten ihre Heimat verloren. Kinder suchten ihre Eltern, Eltern ihre Kinder. Viele Frauen wußten nicht, ob der Ehemann noch unter den Lebenden weilt. Obdachlose brauchten eine Bleibe. Hunger und Seuchen drohten. Die Produktion war nahezu völlig zum Erliegen gekommen. Die meisten Verkehrswege und Nachrichtenverbindungen waren unterbrochen. Die deutsche Bevölkerung hatte sich auf das Leben in einem von den alliierten Siegermächten besetzten, territorial verkleinerten Lande einzurichten, dem ein mühseliges Aufbauwerk bevorstand. Schwer hatte sie an dem Erbe zu tragen, das ihr jene hinterließen, die nach der Weltherrschaft greifen wollten. Dafür aber bot sich ihr die einzigartige Möglichkeit, von Grund auf neu zu beginnen, ein neues Leben aufzubauen, sich auf neue Weise eine Zukunft in Frieden und sozialem Fortschritt zu erobern.

Aktivisten der ersten Stunde

Im Mai 1945 stimmten die von den alliierten Mächten besetzten Gebiete noch nicht mit den von ihnen vereinbarten Besatzungszonen überein. Die Rote Armee war bis zu einer Linie vorgedrungen, die östlich von Schwerin, dann entlang der Elbe bis Dessau und von dort in südlicher Richtung westlich von Chemnitz zur Grenze der Tschechoslowakei verlief. Das bedeutete, daß etwa ein Drittel des für die sowjetische Besatzungszone vorgesehenen Territoriums zunächst durch amerikanisches und britisches Militär besetzt war. Andererseits standen sowjetische Truppen in für eine amerikanische bzw. britische Besetzung vorgesehenen Gebieten Österreichs. Auch für Amerikaner, Briten und Franzosen stand die Rückführung von Truppen, die außerhalb ihrer künftigen Besatzungszonen Operationen durchgeführt hatten, noch aus. Im Westerzgebirge blieb sogar ein Gebiet, das vor allem Schwarzenberg, Stollberg, Aue und die umliegenden Gemeinden umfaßte, aus bisher nicht eindeutig geklärten Gründen unbesetzt. Wie unterschiedlich die Bedingungen in den befreiten Gebieten demzufolge auch waren – überall schritten deutsche Antifaschisten, die schon in den letzten Tagen des Krieges ihre Anstrengungen vervielfacht hatten, zur Tat. Gruppen der KPD traten aus der Illegalität hervor. Sie formierten ihre Reihen so, wie es die Bedingungen in den jeweiligen Besatzungsgebieten elaubten.

Vielerorts schufen sich die Kommunisten jetzt wieder feste Parteiorganisationen, deren Leitungen von den aktivsten Kämpfern gebildet wurden. In einigen Städten konstituierten sich Unterbezirks- oder Bezirksleitungen. In die Bewegung zur Reorganisation der KPD und zur Herausbildung einer breiten antifaschistisch-demokratischen Front reihten sich sofort auch ehemalige politische Häftlinge der Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen, des Zuchthauses Brandenburg-Görden sowie anderer Lager und Strafvollzugsanstalten ein.

Auch Sozialdemokraten hatten mit dem Neuaufbau ihrer Partei begonnen. Typisch war, daß gerade jene unter ihnen, die als erste wieder politisch, tätig wurden, in engem Kontakt mit Kommunisten handelten. Oft bekundeten sie sogar die Bereitschaft, sich mit den KPD-Mitgliedern in einer Partei zu vereinen oder sich der KPD anzuschließen.

Diese Kommunisten und Sozialdemokraten bildeten in der Regel den Kern der bereits im Mai 1945 aktiven und nach Hunderten zählenden antifaschistischen Ausschüsse, um den sich parteilose Werktätige und Antifaschisten aus bürgerlichen Kreisen sammelten. Zum Teil waren diese Ausschüsse bereits in den letzten Tagen und Wochen der faschistischen Herrschaft entstanden mit dem Ziel, die Durchhaltepolitik und die Taktik der verbrannten Erde, das weitere Hinopfern von Menschenleben, die von der Hitlerclique angeordnete Vernichtung von Produktionsstätten, Kulturgütern, Wohnsiedlungen, von Brücken und Verkehrseinrichtungen zu verhindern. Den einrückenden alliierten Truppen boten deutsche Antifaschisten sofort ihre Mitarbeit an, um durch ihren Beitrag das Überleben der Bevölkerung gewährleisten zu helfen. Sie kümmerten sich um die Versorgung mit Lebensmitteln, um Milch für die Kinder, um medizinische Hilfe und um die Unterbringung von Obdachlosen. Sie waren die ersten, die mit der Säuberung der Betriebe und Ämter von aktiven Faschisten begannen und Naziverbrecher dingfest machten.

Diese antifaschistischen Aktivitäten gab es unter allen Besatzungsbedingungen, so – um nur die wichtigsten Zentren zu nennen – in Berlin und seiner Umgebung, in den Städten und Industrieorten Sachsens und Thüringens, im Mansfelder Land, am Niederrhein, an der Ruhr und am Bodensee, in Braunschweig, in Bremen, in Frankfurt am Main und in Stuttgart. Die Ausschüsse, die hier und an anderen Orten entstanden und die unterschiedlichsten Bezeichnungen führten, vereinten Zehntausende aktiver Antifaschisten, größtenteils aus den Reihen der Arbeiterklasse. Wo sie an Einfluß gewannen und von den Besatzungsorganen nicht behindert wurden, gingen sie daran, die Machtverhältnisse zu verändern.

In einigen Industriebetrieben begann auch sofort der Wiederaufbau der Betriebsräte, einer vielen Werktätigen noch aus der Novemberrevolution und den Klassenkämpfen der Weimarer Republik vertrauten Organisationsform. Sie bewahrten Produktionsstätten vor Verfall und Ausplünderung. Im Bergbau war ihnen die Rettung mancher Grube vor dem Absaufen, in Elektrizitäts- und Wasserwerken die Organisation von Notdiensten zu danken.

Zu all diesen antifaschistischen Aktivitäten nahmen die alliierten Siegermächte unterschiedliche Haltungen ein.

Die sowjetischen Besatzungsorgane förderten das Handeln deutscher Antifaschisten, in dem sie eine Voraussetzung Iür die rasche Befriedung des Landes, einen Beitrag zur baldigen Normalisierung der elementaren Lebensbedingungen der Bevölkerung und zur Bewältigung der faschistischen Vergangenheit sahen. So hatten – ermöglicht durch diese Haltung der UdSSR – noch vor der bedingungslosen Kapitulation in den durch die Rote Armee befreiten Gebieten Gruppen von Beauftragten des Zentralkomitees der KPD und von Mitstreitern des Nationalkomitees „Freies Deutschland“ ihre Arbeit aufnehmen können.

Grundlage für die Tätigkeit dieser Gruppen bildeten die Orientierungen, die unter Leitung des Vorsitzenden des Zentralkomitees der KPD, Wilhelm Pieck, von der in Moskau tätigen Parteiflihrung erarbeitet worden waren. Wilhelm Pieck – für die Zeit der Inhaftierung Ernst Thälmanns zum Parteivorsitzenden berufen – hatte nach dessen Ermordung seine Nachfolge angetreten. Der in Guben (Niederlausitz) geborene Sohn eines Kutschers gehörte nunmehr bereits fünf Jahrzehnte der revolutionären Vorhut der deutschen Arbeiterklasse an. Tischler von Beruf, hatte er während seiner Wanderjahre zur Partei August Bebels und Wilheln Liebknechts gefunden und sich von seinem 30. Lebensjahr an voll und ganz der Parteiarbeit gewidmet. An der Seite Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs zählte er zu den entschiedensten Kämpfern gegen Imperialismus und Militarismus sowie gegen den Opportunismus in der deutschen Arbeiterbewegung. Maßgeblich an der organisatorischen Zusammenführung der deutschen Linken beteiligt, gehörte er zu den Mitbegründem der Kommunistischen Partei Deutschlands. In der Novemberrevolution, bei der Niederschlagung des Kapp-Putsches, in den Kämpfen um Lohn und Brot, gegen die Militarisierung der Weimarer Republik und gegen die faschistische Gefahr – immer hatte Wilhelm Pieck in seiner Partei auf verantwortungsvollen Posten gestanden. Zugleich war er von dieser in höchste Funktionen der Kommunistischen Internationale delegiert worden. Nachdem er 1933 auf Beschluß der Partei Deutschland verlassen hatte, setzte er seinen Kampf gegen den Hitlerfaschismus vom Exil aus fort. Die Ausarbeitung der vom VII. Kongreß der Kommunistischen Internationale beschlossenen Strategie und Taktik, mehr noch deren Umsetzung durch die Politik der KPD, sind eng mit dem Namen Wilhelm Pieck verknüpft. Nach dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion gehörte er zu den Mitbegründern des Nationalkomitees „Freies Deutschland“. In Wilhelm Pieck personifizierte sich das „andere Deutschland“. Er war Repräsentant jener Deutschen, die sich unbeirrt dem verhängnisvollen Marsch in den Faschismus und in den Krieg widersetzt hatten. In diesen Kämpfen hatte sich sein starker Charakter geformt, seine Vertrauen einflößende Klarheit und Entschiedenheit.

Unter Leitung Wilhelm Piecks hatte sich die KPD gründlich auf das neue Stadium des Ringens um ein friedliebendes, antifaschistisch-demokratisches Deutschland vorbereitet. Im Mai 1945 verfügte die Führung der KPD über klare Vorstellungen darüber, wie die antifaschistische Tätigkeit in den wichtigsten Bereichen zu gestalten war. In mehrmonatigen Diskussionen gereift und in Auswertung der Resultate der Krimkonferenz der UdSSR, der USA und Großbritanniens präzisiert, hatten sie ihren Niederschlag in Dokumenten über die Agrarpolitik, über die ideologische Aufklärungsarbeit, die Aufgaben lokaler Volksausschüsse, in Vorschlägen für die Bereiche Film, Theater und Volksbildung sowie in Anweisungen für die ersten Schritte zum Aufbau der kommunistischen Parteiorganisationen gefunden. Wesentliche Übelegungen waren in den am 5. April 1945 beschlossenen „Richtlinien für die Arbeit der deutschen Antifaschisten in dem von der Roten Armee besetzten deutschen Gebiet“ zusammengefaßt.

Dieses Dokument diente den in das von der Roten Armee besetzte Gebiet entsandten „Initiativgruppen“ von Beauftragten des Zentralkomitees der KPD als Anleitung. Obwohl es Iür die Endphase des Krieges, in der befreite und noch von den Faschisten beherrschte Gebiete nebeneinander bestanden, konzipiert war, behielt es auch danach noch seine Geltung. Denn die Richtlinien umrissen jene dringendsten Aufgaben, die in Angriff genornmen werden mußten, bis eine sowjetische Militäradministration und deutsche Verwaltungen aufgebaut waren, Parteien und Gewerkschaften ihre legale Tätigkeit aufgenommen hatten.

Die erste in Deutschland eintreffende Gruppe von Beauftragten des Zentalkomitees der KPD, die Walter Ulbricht leitete, begab sich in den Bereich der 1. Belorussischen Front. Sie war am 30.April 1945 bei Kalau gelandet und hatte – noch bevor die Kampfhandlungen beendet waren – Anfang Mai mit der Organisierung der antifaschistischen Arbeit in Bedin und Umgebung begonnen. Mit ihrer Hilfe entstanden bereits vor der Kapitulation Bedins in den Randgdbieten und in befreiten Stadtbezirken die ersten antifaschistischen Verwaltungen, wurden die ersten antifaschistischen Bezirksbürgermeister eingesetzt.

Im Bereich der 1. Ukrainischen Front nahm die von Anton Ackermann geleitete Gruppe ihre Tätigkeit auf, die ihre Reise am 1. Mai 1945 angetreten hatte. Nach dem Einrücken sowjetischer Truppen in Dresden organisierte sie von diesem Zentrum aus ihre Arbeit in einem Territorium, das sich bis nach Görlitz, Cottbus und Wittenberg erstreckte.

Eine dritte Gruppe, die am 6. Mai eintraf und von Gustav Sobottka geleitet wurde, ergriff die Initiative zur Sammlung der antifaschistischen Kräfte in Mecklenburg und Vorpommern, im Operationsgebiet der 2. Belorussischen Front.

Zu den wichtigsten Aufgaben, denen sich alle drei Gruppen widmeten, gehörten die Auswahl von Antifaschisten für den Aufbau neuer Verwaltungen; die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln; die Sicherung der Wiederaufnahme bzw. die Gewährleistung der Arbeit in Wasser-, Elektrizitäts- und Gaswerken, Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen; die antifaschistische Aufklärungsarbeit und die Gewinnung neuer Mitstreiter nicht nur aus den Reihen der Arbeiterbewegung, sondern auch aus bürgelich-demokratischen Kreisen. Vielerorts stießen die Beauftragten des ZK der KPD auf kommunistische Parteiorganisationen oder auf aktive Antifaschisten, die sich in Ausschüssen und Komitees zusammengeschlossen hatten. Mit ihnen gemeinsam begannen sie neue Verwaltungen aufzubauen. Schon bald war auch der Kontakt zu den aus Konzentrationslagern und Zuchthäusern befreiten Antifaschisten hergestellt. Größte Schwierigkeiten bereitete die Sicherung der Ernährung. Sie war vor allem für die schwer zerstörten Großstädte, wie Berlin, Dresden und andere, von den deutschen Antifaschisten allein nicht zu meistern.

In den antifaschistischen Ausschüssen sahen sowjetische Kommandanturen das Reservoir, aus dem sich die Mitarbeiter einer neuen Verwaltung, die verantwortlichen Leiter für von ihren Besitzern verlassene Betriebe, die Angehörigen einer neuen Polizei, die Funktionäre der künftigen legalen Parteien, Gewerkschaften und anderen Massenorganisationen rekrutieren konnten.

Auch die westlichen Alliierten übernahmen ihre Besatzungsfunktionen in Übereinstimmung mit den Zielen der Anti-Hitler-Koalition. Ihre ersten Maßnahmen dienten vor allem der Durchsetzung der Bestimmungen der Kapitulationsurkunde, der Entmilitarisierung und Befriedung des Landes, der Ausschaltung nazistischer Elemente. Doch zeigten sie wenig Neigung, diese Aufgaben gemeinsam mit den aktiv hervortretenden deutschen Antifaschisten zu lösen. Wenn deren Mitarbeit bei den ersten und dringlichsten Säuberungsmaßnahmen und beim Ausfindigmachen von Naziverbrechern den Militärbehörden auch bis zu einem gewissen Grade willkommen war, so räumten diese jedoch den organisierten Antifaschisten in der Regel keinen Einfluß auf die Besetzung der Verwaltungen ein. Als ihnen klar wurde, daß in der antifaschistischen Bewegung die Kommunisten die aktivste Rolle spielten und mit ihrem umsichtigen Vorgehen Anklang in der Bevölkerung fanden, schritten die Besatzungsorgane ein. Schon Mitte April sprachen sie die ersten Verbote antifaschistischer Zusammenschlüsse aus. Im Mai 1945 kam es zu einer regelrechten Verbotswelle, die sich im Juni fortsetzte. Von diesen Verboten waren die Antifaschisten in Braunschweig, Bremen, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Halle, Hamburg, Hannover, Jena, Leipzig, Lübeck, Solingen, Stuttgart, Zwickau und anderen Städten und Orten betroffen. Sie stellten eine massive Behinderung für die deutschen Antifaschisten dar. Doch bewirkten sie nirgendwo – und das war wesentlich der Entschlossenheit von Kommunisten und klassenbewußten Sozialdemokraten zu danken – eine anhaltende Unterbrechung des organisierten antifaschistischen Handelns.

Die Kommunisten in den von westalliierten Truppen besetzten Gebieten stellten sich auf eine Situation ein, die sich als Halblegalität charakterisieren läßt. Unter Beachtung der Regeln konspirativer Tätigkeit festigten sie ihre Parteiorganisationen oder konstituierten sie diese erneut. Vor allem dort, wo sie die Unterstützung von aus der Schweiz und aus Frankreich zurückkehrenden oder aus den Konzentrationslagern und Haftanstalten heimkehrenden Genossen erhielten, gingen die Formierung der Partei und die Verständigung über die Lage, die dringlichsten Aufgaben und die nächsten Ziele gut voran.

Auch in dem zeitweilig besatzungsfreien Gebiet um Schwarzenberg begannen Kommunisten und andere Antifaschisten sofort mit der demokratischen Aufbauarbeit. Auch hier widmeten sich Kommunisten, Sozialdemokraten und parteilose Antifaschisten den nächstliegenden Aufgaben, um die Ernährung zu sichern, Obdachlose unterzubringen, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Sie schufen sich ihre Betriebsräte und begannen mit dem Aufbau der Gewerkschaften, warben Jugendliche und Frauen zur Mitarbeit. Die Antifaschisten dieses Gebietes bewiesen, daß sie sich bewußt waren, welche Bedeutung der Bildung antifaschistisch-demokratischer Verwaltungen als Keimzellen einer künftigen Macht der Werktätigen zukam.

Die Männer und Frauen, die in den Frühjahrstagen des Jahres 1945 sofort zur Tat schritten, sind unter dem Ehrennamen „Aktivisten der ersten Stunde“ in die deutsche Geschichte eingegangen. Sie stellten unter Beweis, daß es das „andere Deutschland“ tatsächlich gab, daß Deutschland über Menschen verfügte, die bereit waren, an der Seite der Alliierten die antifaschistischen Ziele der Anti-Hitler-Koalition zu verwirklichen. Es zeigte sich, daß die Kommunistische Partei Deutschlands ungebrochen und als erste politische Organisation sofort den neuen Bedingungen entsprechend aktionsflähig war, daß der Gedanke der Gemeinsamkeit und des vereinten Handelns von Kommunisten, Sozialdemokraten und Antifaschisten aus dem bürgerlichen Lager Wurzeln geschlagen hatte. Die Vorstellung von einem deutschen Anteil an der Anti-Hitler-Koalition war keine Fiktion, sondern ein mit dem Märtyrertod der Besten des deutschen Volkes besiegelter und durch die Taten der Aktivisten der ersten Stunde bekräftigter legitimer Anspruch.

Das Beispiel Berlin

Am sinnfälligsten trat das Ineinandergreifen von Maßnahmen der sowjetischen Besatzungsorgane und Aktivitäten deutscher Antifaschisten in Berlin zutage. Die ehemalige Reichshauptstadt gehörte zu den vom Kriege am meisten heimgesuchten Städten. Hier hatte die letzte große Schlacht auf dem europäischen Kriegsschauplatz getobt. Meter um Meter hatten sich die Rotarmisten in das durch Bombardierungen amerikanischer und britischer Luftstreitkräfte bereits zertrümmerte Stadtinnere vorkämpfen müssen, bis sie auf dem Reichstagsgebäude die rote Fahne des Sieges hissen konnten.

Als die letzten Schüsse verhallt waren, glich Berlin einer gespenstischen Ruinenlandschaft, über die Schwaden von Qualm und Rauch zogen und in der sich der Geruch von Verwesung ausbreitete. Mehr als 28,5 Quadratkilometer bebauter Stadtfläche waren zerstört. Der historische Kern der Stadt war nicht mehr wiederzuerkennen. Es gab kein Gas und keinen Strom. Wie vor hundert Jahren holte die Bevölkerung ihr Wasser an den noch vorhandenen Handpumpen. Der Verkehr lag still, blockiert wegen verschütteter Straßen, gesprengter Brücken, überfluteter U-Bahn-Schächte, sich aufwerfender Gleise, ausgebrannter Waggons. In dieser Stadt, in der kaum noch etwas an einstige kulturelle und wirtschaftliche Blüte erinnerte, lebten zweieinhalb Millionen Menschen – nur noch reichlich die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung. In Berlin stauten sich Truppen der Roten Armee, die diese letzte Feste des Faschismus niedergerungen hatten, und deutsche Kriegsgefangene, die auf ihren Abtransport warteten. Die Verantwortung für die Stadt und ihre Bürger war mit der Funktion des Stadtkommdanten Generaloberst Nikolai Bersarin übertragen worden.

Der rastlos aktive sowjetische Kommunist im Soldatenrock nahm sich der Geschicke Berlins an, als handle es sich um seine Vaterstadt. Er hat sich die Sympathien zahlreicher Berliner erworben und sich unvergeßlich in die Annalen der Stadt eingetragen, obwohl er schon wenige Wochen nach Übernahme seiner Funktion an den Folgen eines Motorradunfalls verstarb.

Nikolai Bersarin versicherte sich sofort der Mitarbeit jener deutschen Antifaschisten, die sich in Berlin-Lichtenberg unweit der sowjetischen Stadtkommandantur um die von Walter Ulbricht geleitete Initiativgruppe gesammelt hatten. Mit Walter Ulbricht hatte die KPD einen ihrer erfahrensten und energischsten Führer in die vom Faschismus befreite Metropole entsandt, der gut mit der Bqrliner Arbeiterbewegung vertraut war. 1893 in Leipzig geboren, hatte er den Beruf eines Möbeltischlers ergriffen und sich 1912 der SPD angeschlossen. In den Jahren des ersten Weltkrieges kämpfte er mit aller Entschiedenheit gegen die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus. In seiner Vaterstadt gehörte er zu den Mitbegründem der KPD. Seine Partei betraute den einsatzbereiten kommunistischen Funktionär mit vielfültigen Aufgaben und delegierte ihn in führende Gremien der Kommunistischen Internationale. In den harten Klassenauseinandersetzungen der letzten Jahre der Weimarer Republik stand Walter Ulbricht als Politischer Leiter des Bezirks Berlin-Brandenburg-Lausitz-Grenzmark an der Spitze der wichtigsten regionalen Parteiorganisation der KPD. Im Oktober 1933 verließ er auf Beschluß der Parteiflührung Deutschland, um den Kampf gegen den Faschismus vom Exil her zu führen. Er war wesentlich an der Ausarbeitung der Strategie und Taktik des antifaschistischen Kampfes beteiligt, die in den Beschlüssen der Brüsseler und der Berner Konferenz der KPD und in der Politik des Nationalkomitees „Fteies Deutschland“ ihren Ausdruck fanden. Nun setzte er seine ganze Kraft ein, um in Berlin das Beispiel Iür den antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau zu schaffen.

In der ersten Maihälfte des Jahres 1945 waren Walter Ulbricht und die Mitarbeiter der von ihm geleiteten Initiativgruppe ständig unterwegs, um eine neue Stadtverwaltung vorzubereiten. Sie erreichten mit Unterstützung der sowjetischen Kommandanturen, daß Geschäfte wieder öffneten, daß noch erhaltene Kinos wieder spielten, daß mit Aufräumungsarbeiten begonnen wurde. Das Freilegen der Straßen gehörte zu den ersten Voraussetzungen, um die Stadt mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen.

Es war ein hochherziger Entschluß der Sowjetregierung, daß sie, unmittelbar nach der bedingungslosen Kapitulation, A. L. Mikojan, Mitglied des Politbüros der KPdSU(B) und Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der UdSSR, mit dem Auftrag nach Deutschland entsandte, an Ort und Stelle Maßnahmen zur Rettung der Bevölkerung Berlins wie auch Dresdens und anderer zertrümmerter Großstädte einzuleiten. Am 9. Mai 1945 traf A. L. Mikojan in Berlin ein. Sofort ergingen Weisuirgen an die Stäbe der Roten Armee, aus ihren Beständen die Versorgung der Bediner und der Bewohner ariderer Großstädte sicherzustellen. Nach seiner Rückkehr erklärte A. L. Mikojan gegenüber der „Prawda“: „Unsere Moral und die Traditionen der Sowjetvölker fordern eine menschliche Behandlung der friedlichen Bevölkerung des besiegten Landes … Viele Einwohner von Berlin drücken der Sowjetregierung und dem Sowjetkommando ihren wärmsten Dank für ihre Fürsorge aus.“1

Nachdem in allen Berliner Stadtbezirken neue Verwaltungen ihre Arbeit aufgenommen hatten, konnte Mitte Mai auch die Vorbereitung eines demokratischen Magistrats für Berlin abgeschlossen werden. Den Vertretern der Initiativgruppe der KPD war es gelungen, Sozialdemokraten, bürgeliche Politiker, Vertreter der Kirchen und parteilose Fachleute zur Mitarbeit zu gewinnen. Im Bediner Magistrat fanden sich Politiker und Fachleute unterschiedlicher Weltanschauung und parteipolitischer Bindung in gemeinsamer Verantwortung für den demokratischen Neuaufbau in einer antifaschistischen Koalition zusammen. An der Spitze des am 19. Mai in sein Amt eingeführten Magistrats stand als Oberbürgermeister der parteilose Demokrat Arthur Werner, der in der Nazizeit manchen Verfolgungen ausgesetzt war. Schon hoch betagt, übernahm der frühere Leiter einer Ingenieurschule sein Amt. Sein Stellvertreter war der Kommunist Karl Maron. Als Sozialdemokrat gehört Joseph Orlopp dem Magistrat an. Hermann Landwehr kam aus dem Kreis der Männer des 20. Juli 1944. Zur Mitarbeit hatten sich auch der Chirurg und Leiter der Charit6 Ferdinand Sauerbruch, der Architekt Hans Scharoun, der ehemalige Zentrumspolitiker und Reichsminister a. D. Andreas Hermes und die Pfarrer Peter Buchholz und Heinrich Grüber bereit erklärt.

Der neue Magistrat leitete sofort eine grundlegende Demokratisierung ein. Mit Hilfe von Straßen- und Hausvertrauensleuten wurden die Verbindungen zur Bevölkerung geknüpft und die ersten Lebensmittelkarten ausgegeben, deren Sätze höher lagen als die Hungerrationen der letzten Kriegswochen. Der Magistrat und die unter seiner Leitung arbeitende neue Stadtverwaltung widmeten sich dem Wiederaufbau des Schulwesens, sie begannen, das Post- und Fernmeldewesen, den Verkehr, die Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerberaum, den Arbeitseinsatz, die Finanzen und Steuern, das Versicherungswesen und andere wichtige Bereiche kommunaler Tätigkeit zu ordnen. Bis zum 9. Juli 1945 wurden 15 795 ehemalige Mitglieder der NSDAP aus der Verwaltung und den städtischen Betrieben entlassen. Noch im Mai konstituierte sich die neue Bediner Gerichtsbarkeit, die sich aus Richtern und Staatsanwälten zusammensetzte, die nicht der NSDAP angehört hatten. Unter der Leitung von Paul Markgraf, eines Mitkämpfers des Nationalkomitees „Freies Deutschland“, begann der Aufbau einer neuen Polizei, deren Kern bewährte Hitlergegner, insbesondere klassenbewußte Arbeiter, bildeten. Auch das kulturelle Leben kam wieder in Gang. Bereits am 13. Mai 1945 eab das Berliner Kammerorchester sein erstes Konzert, und am 27 .Mai eröffnete das erste Berliner Theater. In den Kirchen wurde regelmäßig Gottesdienst abgehalten.

„Hier spricht Berlin auf Wellenlänge 356 Meter.“ Mit diesem Rufzeichen meldete sich am Abend des 13. Mai 1.945 der erste antifaschistische deutsche Rundfunksender aus der verwüsteten und erschöpften Metropole mit einer einstündigen Nachrichtenübertragung. Durch ihn wie durch die „Berliner Zeitung“, deren erste Nummer am 21. Mai 1945 erschien, wurde das Bediner Beispiel weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Es kündete vom Lebenswillen der schwer geprüften Bevölkerung und demonstrierte, was gemeinsames Anpacken aller Antifaschisten und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den sowjetischen Besatzungsorganen zu erreichen vermochten.

In den Maitagen fanden sich auch die ersten Arbeiter wieder in ihren Arbeitsstätten ein. Sie warteten nicht auf die Unternehmer, sondern begannen unter Leitung selbstgewählter Betriebsausschüsse mit Aufräumungsarbeiten und – wo Möglichkeiten dafür gegeben waren – mit einer provisorischen Produktion. Während die Rote Armee mit Pioniertechnik den Trümmern zuleibe ging, griffen die Beiliner – nicht immer freiwillig – zur Schippe, um Gehwege und Straßen zu beräumen.

Wie in Berlin, so wurde auch in anderen Städten des sowjetischen Besatzungsgebietes den deutschen Antifaschisten Verantwortung übertragen, legten Besätzungsorgane und neue deutsche Verwaltungen gemeinsam Hand an. Das führte dazu, daß Lethargie und Tatenlosigkeit hier rascher überwunden wurden als in vielen von amerikanischen, britischen und französischen Truppen besetzten Städten und Gemeinden.

Die Welt nach dem Kriege

Das Frühjahr 1945 hatte vielen Entmutigten und Zweifelnden gezeigt: Das Leben geht weiter. Doch die Welt, in der das deutsche Volk lebte, hatte sich grundlegend gewandelt. Alle politischen Kräfte, die willens waren, gestaltend in die künftige Entwicklung einzugreifen, sahen sich mit völlig neuartigen äußeren und inneren Bedingungen und Möglichkeiten konfrontiert.

Wenn auch die Kapitulation Japans und die Waffenruhe in Asien noch ausstanden, so wurde doch der Sieg über den faschistischen deutschen Imperialismus in Europa und in weiten Teilen der Welt bereits als Wende vom Krieg zum Frieden empfunden. Die öffentliche Meinung auf dem ganzen Planeten war von der Überzeugung beherrscht, daß dem mit größten Opfern errungenen Frieden Dauer verliehen werden mußte. Nicht nur die sowjetische Führung, auch realistisch denkende Politiker der Westmächte zeigten sich an einer stabilen Friedensordnung interessiert. Die Mehrheit der Weltbevölkerung hoffte, daß die Anti-Hitler-Koalition, die die Aggressoren bezwungen hatte, als ein friedensbewahrendes Bündnis fortleben werde. Hatten sich doch im Februar 1945 Großbritannien, die USA und die UdSSR auf der Konferenz von Jalta für ein ,,gemeinsames Vorgehen bei der Lösung der politischen und wirtschaftlichen Probleme des befreiten Europas in Übereinstimmung mit demokratischen Prinzipien“2 ausgesprochen und ihre Entschlossenheit bekundet, eine weltumspannende Organisation der Vereinten Nationen ins Leben zu rufen.

Am 26. Juni 1945 unterzeichneten in San Francisco die Vertreter von 50 Staaten die Charta der United Nations Organization (UNO). Deren Satzungen erklärten es zur Hauptaufgabe der in ihr zusammengeschlossenen Nationen, ,,den Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu ergreifen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen und Angriffshandlungen oder andere Friedensbrüche zu unterdrücken“.3 Die UNO-Mitgliedstaaten verpflichteten sich, bei der Beseitigung von Faschismus, Kolonialismus und Rassismus zusammenzuwirken und sich für die Entwicklung gleichberechtigter Beziehungen zwischen den Staaten und Völkern einzusetzen. Mit dem Sicherheitsrat der UNO entstand ein Gremium gemeinsamer Verantwortung der zu ständigen Mitgliedern berufenen Mächte der Anti-Hitler-Koalition USA, UdSSR, Großbritannien, Frankreich und China.

Am einvernehmlichen Handeln der Alliierten war das fortschrittliche Deutschland brennend interessiert, denn es bot die günstigsten Voraussetzungen für die vollständige Liquidierung aller Überreste des Faschismus und Militarismus und für’die Schaffung eines friedliebenden, demokratischen deutschen Staates. So stark der Wunsch nach einer stabilen Friedensordnung war, so schwiörig gestaltete sich ihre Verwirklichung, denn in der internationalen Politik zeigten sich schon jetzt zwei Tendenzen: einerseits das Streben der Sowjetunion nach friedlicher Koexistenz der unterschiedlichen sozialen Systemen angehörenden Staaten, das sich mit Vorstellungen realistisch urteilender Kreise der herschenden Klassen der Westmächte zumindest partiell in Einklang befand; andererseits der Kurs reaktionärer, militant antisowjetischer Gruppierungen, die durch den Zuwachs der UdSSR an Kraft, internationalem Ansehen und Einfluß aufgeschreckt waren und rasch zu einer Politik der Konfrontation zurückkehren wollten.

Die dem Imperialismus entspringenden Ursachen moderner Kriege bestanden fort. Der Gegensatz zwischen Kapitalismus und Sozialismus war durch die Anti-Hitler-Koalition nicht aufgehoben. Das Verlangen imperialistischer Politiker, die neue, sozialistische Ordnung wieder aus der Welt zu schaffen, bedeutete eine permanente Bedrohung für die Sowjetunion und andere antiimperialistische Staaten und Bewegungen. Es konnte wie in der Vergangenheit auch in Zukunft in die militärische Aggression umschlagen. Hinzu kamen viele lokale Konfliktherde, die gefährlichen Zündstoff für die Weltpolitik enthielten. Doch wurden die bestehenden Gegensätze nun unter den Bedingungen eines im Vergleich zur Vorkriegszeit wesentlich veränderten internationalen Kräfteverhältnisses ausgetragen. In der Welt waren jene Kräfte erstarkt, die einen dritten Weltkrieg mit allen Mitteln verhindern wollten.

Die internationale Situation war vor allem geprägt durch den Sieg der Sowjetunion und der Völker der Anti-Hitler-Koalition über den deutschen und den italienischen Faschismus und durch die bevorstehende Bezwingung des japanischen Imperialismus.

Der Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg hatte neue, günstigere Bedingungen für den Vormarsch des Sozialismus eröffnet. Die UdSSR hatte selbst angesichts der unter Josef Wissarionowitsch Stalin vollzogenen Fehlentwicklungen die schwerste Prüfung ihrer Geschichte bestanden. Mit ihrer Gesellschaftsordnung und der Moral ihrer Bevölkerung hatte sie sich den imperialistischen Aggressoren überlegen erwiesen. Trotz der schweren Opfer, die ihr abvedangt worden waren, ging die Sowjetunion gefestigt aus dieser beispiellosen militärischen Auseinandersetzung hervor. Ohne ihr Mitwirken konnte kaum eine wichtige Frage der Weltpolitik mehr gelöst werden.

In Europa dominierten die Ideen und Ziele des Antifaschismus. Weitverbreitet war die Auffassung, daß das monopolkapitalistische Wirtschaftssystem überlebt sei und daß es weder eine friedliche Entwicklung noch einen wirtschaftlichen Wiederaufbau bei sozialer Gerechtigkeit gewähdeisten könne. Die Volksmassen forderten überall, daß die Schuldigen am Kriege – die faschistischen Aggressoren -, aber auch die einheimische Mitverantwortlichen an den Verbrechen der Okkupationsregime zur Rechenschaft gezogen werden. Sie wollten jeglichen Expansionsdrang für immer gezügelt und die Zusammenarbeit mit der UdSSR fortgesetzt wissen. In nahezu allen Ländern Europas waren die Linkskräfte im Vormarsch.

Aus dem Kampf der Völker gegen die Aggressoren und die mit diesen kollaborierenden einheimischen Ausbeuter und Unterdrücker war eine neue Welle von Revolutionen hervorgegangen. Sie hatte Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei und Ungarn erfaßt. In diesen Ländern verwirklichte die Arbeiterklasse unter Führung der kommunistischen und Arbeiterparteien ihre Hegemonie, entriß sie im Bunde mit den werktätigen Bauern und anderen Werktätigen der Großbourgeoisie und den Großgrundbesitzern die Macht. Dieser bald als volksdemokratische Revolution charakterisigrte Umwälzungsprozeß war auch in Griechenland zu beobachten. Doch wurde er hier durch die Intervention britischer Truppen gestoppt, der jahrelange bewaffnete Kämpfe zwischen den antiimperialistisch-demokratischen und den reaktionär-monarchistischen Kräften Griechenlands folgten. Auch in Italien hatte der Kampf gegen den Faschismus Züge einer revolutionären Erhebung angenommen. In Frankreich und Belgien kam es zu heftigen Klassenauseinandersetzungen, in denen die Werktätigen grundlegende Veränderungen der Macht- und Eigentumsverhältnisse forderten. Die faschistischen Diktaturen in Spanien und Portugal wankten.

Nationale und soziale Befreiungsrevolutionen veränderten auch die Lage auf dem asiatischen Kontinent, vor allem im Norden Koreas und in Vietnam. Die Zerschlagung der japanischen Guandongarmee durch sowjetische Truppen, die durch die Armee der Mongolischen Volksrepublik unterstützt wurden, erleichterte den Vormarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee und bereitete den Sieg der Volksrevolution lin China mit vor.

Dieses Voranschreiten der Kräfte des Friedens, der Demokratie und des sozialen Fortschritts, die revolutionären Veränderungen mit sozialistischer Perspektive in mehreren Ländern Europas und Asiens waren das bedeutendste geschichtliche Geschehen nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und das hervorstechendste Kennzeichen des neuen internationalen Kräfteverhältnisses.

Von ihm gingen auch wichtige Impulse für einen Aufschwung der revolutionären Arbeiterbewegung in den Ländern des Kapitals aus. Die kommunistischen und Arbeiterparteien erstarkten an Zahl und Einfluß. In Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, Norwegen und österreich gelangten vor allem dank ihres hervorragenden Anteils am Kampf gegen Faschismus und Kollaboration Kommunisten in die Regierungen. In einigen kapitalistischen Ländern konnten die Werktätigen demokratische Forderungen durchsetzen und ihre politischen und sozialen Rechte erweitern, wurden wichtige Industriezweige nationalisiert, so daß sich die Möglichkeit grundlegender demokratischer Umgestaltungen eröffnete. In Großbritannien, aber auch in anderen Ländern knüpften viele Werktätige hohe Erwartungen an den Wahlsieg der Labour Party, von dem sie sich eine sozialistische Erneuerung erhofften, die auf den Kontinent ausstrahlen werde.

Diese Erfolge waren wesentlich der sich in nationalem und internationalem Rahmen entfaltenden Aktionseinheit der Arbeiterklasse zu danken. In der Slowakei hatten sich die Kommunistische und die Sozialdemokratische Partei bereits im September 1944 zusammengeschlossen, und in einigen westeuropäischen Ländern wurde die Frage der Vereinigung von Kommunisten und Sozialisten in einer Einheitspartei rege diskutiert. Als viele Millionen Mitglieder umfassende internationale Organisationen bildeten sich beim Übergang vom Krieg zum Frieden ein einheitlicher internationaler Gewerkschaftsbund, eine weltumspannende Jugendorganisation und eine weltweite demokratische Frauenöderation sowie weitere internationale demokratische Verbände heraus. Ihr Anliegen war es, die Ideen der antifaschistischen Solidarität in die neue Zeit zu tragen und eine breite Kampffront ftir Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt zu schaffen.

Auch die Kolonien und Halbkolonien wurden von diesem Aufschwung der Arbeiterbewegung und der Fortschrittskräfte erfaßt. Vor allem auf Asien strahlte die Befreiermission der Sowjetunion aus; die nationale Befreiungsbewegung nahm zum Teil die Form revolutionärer Befreiungskriege an. Indien und Burma befanden sich auf dem Wege zu staatlicher Unabhängigkeit. Die Völker Agyptens, Syriens und des Libanons kämpften um ihre volle nationale Souveränität. In Malaya, Indochina, Indonesien und auf den Philippinen entbrannten bewaffnete Kämpfe gegen die Kolonialhenen. Das imperialistische Kolonialsystem begann zu zertallen, wenngleich dies ein Prozeß war, der sich noch über Jahrzehnte hinziehen sollte.

Wie die Weltlage bewies, hatten die Kalkulationen jener antisowjetischen Kreise ein Fiasko erlitten, die darauf spekulierten, Hitlerdeutschland und die Sowjetunion würden einander ausbluten, so daß am Ende des Krieges die uneingeschränkte Herrschaft der imperialistischen Westmächte hergestellt sein werde. Statt dessen zeugten das Ausbrechen weiterer Länder aus dem imperialistischen Machtbereich und die Einschränkung der imperialistischen Kolonialhenschaft davon, daß das kapitalistische System in eine neue Etappe seiner allgemeinen Krise eingetreten war. Dies war mit weitreichenden Kräfteverschiebungen innerhalb des Systems imperialistischer Staaten verbunden, in denen sich die ungleichmäßige Entwicklung des Kapitalismus widerspiegelte. Von den sechs imperialistischen Mächten, die vor dem zweiten Weltkrieg eine beherrschende Stellung in der Welt eingenommen hatten, waren Deutschland, Japan und Italien militärisch geschlagen. Sie waren als Großmächte ausgeschaltet, hatten eroberte,Territorien bzw. Kolonialgebiete verloren, sahen friedensvertraglichen Regelungen entgegen, die ihren Expansionsdrang zügelten und ihnen Wiedergutmachungsleistungen auferlegten. Selbst die Siegeimächte Großbritannien und Frankreich, obwohl noch immer die größten kolonialen Ausbeuter, waren ökonomisch, politisch und militärisch erheblich geschwächt. Demgegenüber gingen die USA beträchtlich gestärkt und als eindeutige Führungsmacht des imperialistischen Systems aus dem zweiten Weltkrieg hervor. Die USA, auf deren Lieferungen und Beistand alle kapitalistischen Länder während des Krieges wie auch für die Nachkriegszeit angewiesen waren, nutzten ihre beherrschende Stellung im imperialistischen System aus, um selbst hochentwickelte Länder in Abhängigkeit zu bringen und in deren bisherige Einflußsphären vor allem in Afrika und Asien vorzustoßen. In vielen Gebieten der Erde waren Truppen der USA stationiert, wo sie häufig die Schirmherrschaft über reaktionäre Regime übernahmen.

So kennzeichnete die Welt beim Übergang vom Krieg zum Frieden eine vielgestaltige und widersprüchliche Konstellation. Diese bot mehrere Entwicklungsmöglichkeiten, so auch die Chance, den Weltfrieden auf der Grundlage konstruktiver Zusammenarbeit der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition dauerhaft zu sichern und eine neue Ara in den internationalen Beziehungen und in der Menschheitsgeschichte einzuleiten.

Der Untergang des Deutschen Reiches und die alliierte Viermächteadministration für Deuschland

1945 war das mehr als sieben Jahrzehnte zuvor mit Eisen und Blut begründete Deutsche Reich in Schutt und Asche untergegangen. Es war im historischen wie im völkenechtlichen Sinne nicht mehr existent. Die vom Hitlernachfolger Großadmiral Karl Dönitz in Flensburg installierte Reichsregierung wurde von den Mächten der Anti-Hitler-Koalition nicht einmal als Konkursverwalter akzeptiert.

Das Deutsche Reich, 1871 im eroberten Versailles ausgerufen, die Macht von Junkertum und Großbourgeoisie manifestierend, hatte in seiner Geschichte manche Wandlung erfahren. Aus dem von Preußen dominierten Kaiserreich war im Gefolge der Novemberrevolution die kapitalistische Weimarer Republik hervorgegangen, deren Weg schließlich in die faschistische Diktatur, ins faschistische „Großdeutsche Reich“ geführt hatte. Lag in dieser Entwicklung auch keine Zwangsläufigkeit, so entsprang sie doch den in ihren Wesenszügen gleichbleibenden militaristisch-junkerlich-großbourgeoisen Grundlagen des Deutschen Reiches. Nur wenn es gelungen wäre, diese zu beseitigen, hätten sich Reichsidee und demokratische Republik miteinander verbinden, hätte das Deutsche Reich eine progressive Perspektive gewinnen können. Doch der Gang der deutschen Dinge war ein anderer. Mit der Entfesselung zweier Weltkriege demonstrierten die deutschen Imperialisten vor aller Welt, daß das von ihnen beherschte Reich nicht friedlich und gedeihlich mit anderen Völkern und Staaten zusammenleben konnte.

Dieses Deutsche Reich hatte bei all seinen Gebrechen und Verbrechen aber auch den nach langen Kämpfen ereichten einheitlichen bürgerlichen deutschen Nationalstaat verkörpert. Auf seinem Boden hatten sich stürmische Fortschritte von Wissenschaft und Technik und ein rascher Aufschwung der Produktivkräfte vollzogen. Mit ihrem hohen Können vermochten Ingenieure und Facharbeiter den Produkten der deutschen Industrie Ansehen auf allen Kontinenten zu verschaffen. In der deutschen Landwirtschaft war trotz überlebter Eigentumsstrukturen ein vergleichsweise hoher Grad der Mechanisierung und der Anwendung agrarwissenschaftlicher Erkenntnisse erreicht worden. Als Staatsbürger des Deutschen Reiches hatten Schriftsteller, Maler, Bildhauer und Musiker, Theateleute und Filmemacher, Mediziner, Erfinder und Techniker, Natur- und Gesellschaftswissenschaftler Leistungen von Weltgeltung erbracht.

So war bei aller Vielfalt historischer und regionaler Traditionen in Gestalt des Deutschen Reiches ein Nationalverband zu staatlicher Einheit geführt worden, den die überwältigende Mehrheit des Volkes in all seinen Klassen und Schichten bejahte. Unter preußischer Führung zustande gekommen, bedeutete das Reich den Zusammenschluß von Einzelstaaten, zwischen denen erhebliche, doch sich allmählich abschwächende ökonomische, politische und sozial-kulturelle Unterschiede bestanden. Die bürgerliche deutsche Nationalkultur vermochte sich voll auszuprägen, und es entstand eine proletarische Kultur und Lebensweise, in der sich bereits sozialistische Züge ausbildeten. Das Reich bot das Kampffeld, auf dem die gegensätzlichen Klassenkräfte ihre Auseinandersetzungen austrugen. Und so sehr die progressiven Kräfte die reaktionären Grundlagen des Deutschen Reiches bekämpften, so wenig kam es ihnen in den Sinn, den einheitlichen deutschen Nationalstaat in Frage zu stellen.

Trotz allem war das Deutsche Reich, als es von außen zerschlagen wurde, längst von innen heraus zersetzt, durch die antinationale Politik seiner herrschenden Klasse und politischer Abenteurer. Das faschistische „Großdeutsche Reich” bedeutete die Negierung all dessen, was dem Reich durch revolutionären Wandel hätte eine Perspektive geben können. Der Faschismus hatte den tiefen inneren sozialen Riß, der von Anfang an gegeben war, zu einer unüberbrückbaren Kluft verbreitert. Durch ein barbarisches Terrorregime waren große Teile der Bevölkerung ihrer Bürgerrechte beraubt bzw. physisch vernichtet worden – Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten und bürgerliche Gegner des Naziregimes. Die Hitlerregierung hatte mit ihrem „Reichsaufbau”, mit der Bildung von „Reichsgauen“ unter der Herrschaft von „Reichsstatthaltem”, ihre Diktatur ausgebaut. Die polnische Minderheit war mit der totalen physischen Vernichtung bedroht, die sorbische Minderheit einer sich verschärfenden Germanisierungspolitik unterworfen worden. Indem die nazistische Führung den zweiten Weltkrieg vom Zaune brach und riesige Gebiete vor allem im Osten und Süden annektierte, fügte sie nicht nur anderen Völkern nicht wiedergutzumachendes Unrecht zu, sondern hob sie auch den ursprünglich weitgehend einheitlichen national-ethnischen Bestand des Deutschen Reiches auf. Der bis fünf Minuten nach zwölf geführte, in der bedingungslosen Kapitulation endende Krieg war der letzte Akt des Zerstörungswerkes der herrschenden Klasse am Deutschen Reich.

Den Untergang des Deutschen Reiches als Inkarnation reaktionärer Herrschaft brauchte das demokratische Deutschland nicht zu bedauern, wohl aber mußte es die Gefahr beunruhigen, daß mit dem Reich auch die Möglichkeit zur Bildung eines neuen Nationalstaates und die Einheit der Nation vedorengingen Derartige Folgen der faschistischen Politik hatten deutsche Antifaschisten – Kommunisten, Sozialdemokraten, bürgerliche Humanisten, Hitlergegner aus christlicher Verantwortung und patriotische Offiziere – im antifaschistischen Widerstandskampf abzuwenden versucht. Doch die von ihnen erstrebte Befreiung vom Faschismus aus eigener Kraft war nicht gelungen. Die Katastrophe des Deutschen Reiches vermochten sie nicht abzuwenden.

Der Untergang des Reiches erschütterte das Nationalbewußtsein der Deutschen auf bedrohliche Weise. Aus den chauvinistischen Verirrungen herauszufinden, die Mitschuld des deutschen Volkes am Geschehenen zu erfassen und in einem von den Siegermächten regierten Land die eigene nationale Identität neu zu bestimmen war in höchstem Grade schwierig. Um so größer war die Versuchung, sich mit nihilistischer nationaler Selbstverleugnung in die Arme eines nebulosen Kosmopolitismus oder Europäertums zu werfen. Nur aus dem Kampf des „anderen Deutschlands“ gegen die braune Tyrannei ließ sich ein würdiger Patriotismus begründen, der mit internationalistischem Denken in Einklang stand. Aber diesem Kampf hatte die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes ferngestanden, und auch nach der Befreiung konnte es sich dessen Traditionen nur schrittweise nähern.

Die Anti-Hitler-Koalition hatte sich bei der Fixierung ihrer Kriegsziele davon leiten lassen, daß das Deutsche Reich, das zweimal in diesem Jahrhundert einen völkermordenden Krieg begonnen hatte und in dessen Namen die scheußlichsten Verbrechen der Mensch“ heitsgeschichte begangen worden waren, seine Daseinsberechtigung verwirkt habe. Die Beseitigung des „Großdeutschen Reiches“ und die ,,Auflösung Preußens“, des Rückgrates des Reiches, gehörten zu ihren Kriegszielen. Damit setzten die alliierten Siegermächte im praktischen wie im völkerrechtlichen Sinne den Schlußpunkt für die Existenz des Deutschen Reiches.

Auch wenn dies von Historikern und Völkerrechtlern der BRD immer wieder bestritten wird – es gibt keine Fortexistenz des Deutschen Reiches als Subjekt des Völkerrechts. Am Ende des zweiten Weltkrieges war keine deutsche Staatsgewalt vorhanden, die in der Lage gewesen wäre, das Leben des deutschen Volkes zu organisieren und die berechtigten Forderungen der Anti-Hitler-Koalition zu erfüllen. Die Überreste des faschistischen Staatswesens waren dafür nicht nur nicht kompetent, sondern geradezu das größte Hindernis und deshalb schnellstens zu beseitigen Der antifaschistische deutsche Widerstand hatte bei allem Einsatz und bei allen Opfer keine neue, für die Anti-Hitler-Koalition akzeptable Regierungsgewalt hervorgebracht. Geblieben war das deutsche Volk, war sein Selbstbestimmungsrecht, wie es die Charta der Vereinten Nationen allen Völkern zugebilligt hatte. Ihm war die Chance eingeräumt, in Übereinstimmung mit den Forderungen der Alliierten die Voraussetzungen für den Aufbau eines friedliebenden, antifaschistisch-demokratischen deutschen Staates zu schaffen. Doch konnte dieser Staat weder mit dem Deutschen Reich identisch sein noch dessen Existenz fortsetzen.

Am 5. Juni 1945 unterzeichneten die Oberbefehlshaber der verbündeten Armeen, Dwight D. Eisenhower, Georgi Konstantinowitsch Schukow, Bernard L. Montgomery und Jean de Lattre de Tassigny, in Berlin-Wendenschloß die „Erkärung in Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der Übernahme der obersten Regierungsgewalt hinsichtlich Deutschlands durch die Regierungen des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und durch die Provisorische Regierung der Französischen Republik“. In diesem Dokument wurde in Übereinstimmung mit der Krimdeklaration vom Februar 1945 festgestellt: „Es gibt in Deutschland keine zentrale Regierung oder Behörde, die fähig wäre, die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Ordnung, für die Verwaltung des Landes und für die Ausführung der Forderungen der siegreichen Mächte zu übernehmen … Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und die Provisorische Regierung der Französischen Republik übernehmen hiermit die oberste Regierungsgewalt in Deutschland einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung, des Oberkommandos der Wehrmacht und der Regierungen, Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und Gemeinden. Die Übernahme zu den vorstehend genannten Zwecken der besagten Regierungsgewalt und Befugnisse bewirkt nicht die Annektierung Deutschlands.“4