Trotz der großen Zahl an Atomwaffen war die Welt des Kalten Krieges zwar äußerst gefährlich, aber dennoch stabil und geordnet und bot daher die Grundlage für Vorhersehbarkeit. Letztlich wurde das Paradigma staatlicher und territorialer Kontrolle, das seit dem Westfälischen Staat der Rationalisierung der internationalen Beziehungen unter Beibehaltung seiner zentralen Rolle gedient hatte, mit neuen Herausforderungen und Dynamiken konfrontiert.

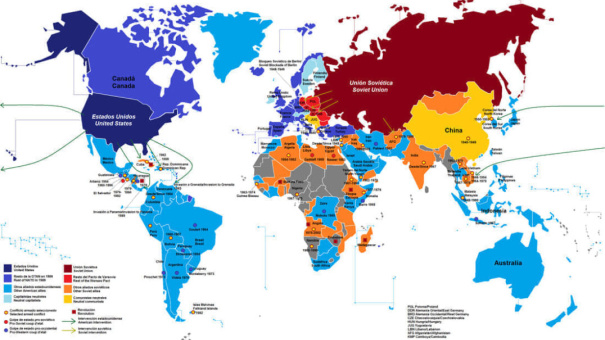

Die Globalisierung hat der Logik der internationalen Beziehungen Dynamik verliehen, seit zwei Systeme geschaffen und fortbestehen, die während des Kalten Krieges praktisch nebeneinander existierten und im Lauf dieser Zeit teilweise Veränderungen durchliefen. Das erste war der Aufbau eines bipolaren Systems auf der Grundlage der Beziehungen zwischen den USA und der UdSSR, das auf militärischem Gleichgewicht und nuklearer Abschreckung basierte. Und die zweite Komponente waren die politischen und wirtschaftlichen Aspekte, die als liberal bezeichnet und von den großen westlichen Demokratien kontrolliert wurden.

Letzteres wurde in ein Instrument der Hegemonie umgewandelt, das das westliche Wertesystem (das genau das war, was für seine Entstehung erforderlich war) und die Marktwirtschaft einschließt; universelle Modelle, die auf das Ende der Geschichte hinweisen, verstanden als eine Reihe von Konflikten. Die Demokratie – und ihre Betonung der Freiheit als oberstem Wert – wurde so zu einem Rammbock, der dazu bestimmt war, andere Kulturen irgendwann zu zermalmen, indem er heimlich das Wertesystem veränderte und ein mehrdimensionales Problem schuf, das nicht weniger ernst erscheint, wenn man es anhand globaler Indikatoren aufschlüsselt.

Dieses Netzwerk aus Komponenten, das aus verschiedenen Elementen wie Bevölkerung, Wirtschaft, Militärmacht, Technologie und Diplomatie besteht, besteht aus unendlich vielen Mengen (Bevölkerung, Technologie, Militär, Diplomatie usw.), was es schwierig macht, es zu verstehen und zu bewerten. So mag China die USA zwar wirtschaftlich überflügeln, doch ist es noch weit davon entfernt, eine politische, kulturelle, technologische und militärische Macht zu besitzen, die mit der Welt vergleichbar wäre. Dies lässt zwar nicht die Behauptung zu, die Welt befinde sich in einem Zustand neuer Bipolarität, kann aber als ein Autoritätsverlust des Westens gewertet werden. In Preisparität beträgt das BIP Chinas laut Daten der Weltbank für 2023 34,643 Milliarden US-Dollar (18,76 Prozent des weltweiten BIP), das der Vereinigten Staaten 27,36 Milliarden US-Dollar (14,8 Prozent), das der EU 27,125 Milliarden US-Dollar (14,68 Prozent) und das Russlands 6,452 Milliarden US-Dollar (3,49 Prozent); der Rest weltweit beträgt 184.653. Darüber hinaus steht Europa vor ernsten technologischen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen.

Darüber hinaus beträgt die Gesamtgröße der Volkswirtschaften Chinas, der USA und der EU, zumindest in Preisparität ausgedrückt, weniger als 50 Prozent (48,24 Prozent) des globalen BIP. So erwirtschafteten die Länder, die 1955 an der Bandung-Konferenz teilnahmen (Afghanistan, Burma (heute Myanmar), Kambodscha, Ceylon (heute Sri Lanka), Volksrepublik China, Zypern, Ägypten, Äthiopien, Goldküste (heute Ghana), Indien, Indonesien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Laos, Libanon, Liberia, Libyen, Nepal, Pakistan, Philippinen, Saudi-Arabien, Syrien, Sudan, Thailand, Türkei, Nordvietnam, Südvietnam, Jemen) lediglich 8 Prozent des weltweiten BIP.

Man kann auch zu dem Schluss kommen, dass die Ära der US-Hegemonie nach dem Zweiten Weltkrieg sicherlich keine universelle und symmetrische Gerechtigkeit brachte, aber sie sorgte für eine klare Ordnung und Stabilität für den Aufstieg der Nationen, das heißt für die Zunahme der relativen Macht und des Wohlstands, insbesondere für einige Klientelstaaten. Doch Multipolarität ist nicht unbedingt ein Zeichen für eine friedlichere Ordnung, eine Ära des Glücks oder eine stabile Zukunft. Letztlich wird der Westen als Kultur definiert, doch in der Praxis und allgemein ist sein Raum geografisch durch ein System wirtschaftlicher Abkommen und militärischer Allianzen mit gemeinsamen Technologien begrenzt. Transatlantische Bindungen sind der Schlüssel zum Zusammenhalt; Sie sichern den Vereinigten Staaten eine Schlüsselrolle zu, während Europa eine vielfältige, oft unterstützende Rolle spielt.

Das Problem besteht darin, dass sowohl die Produktion als auch die technologische Entwicklung extern erfolgen. Es liegt auf der Hand, dass eine starke Reindustrialisierung und ein technologischer Fortschritt sowie eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit erforderlich sind (letzteres ohne die Rechte und Kaufkraft der Verbraucher zu beeinträchtigen). Dies ist ein Aufruf zu einem wirksameren Einsatz der Macht, zu einem begrenzteren und zurückhaltenderen Umgang mit ihr und zu einem größeren europäischen Beitrag (ausgeweitet auf den Rahmen der europäischen politischen Zusammenarbeit) zur globalen Ordnungspolitik in den Beziehungen zu den USA.

Die Forderung der USA nach einem größeren europäischen Beitrag zur Sicherheit wurde historisch von Washington formuliert, ist aber auch insofern logisch, als für die Europäer selbst der Verlust innerer Fronten mit einem verlässlichen äußeren Schutz einhergehen muss. Andererseits impliziert ein Bündnis mit den USA Stabilität, Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit, doch derzeit scheinen diese Konzepte vage.

Veränderungen in der Weltordnung wirken sich auf den Raum zwischen der Arktis, dem Iran und Zentralasien aus, wobei Sibirien aufgrund des scheinbar unumkehrbaren Klimawandels bewohnbarer wird.

Es ist üblich, den Begriff „Geopolitik“ im Singular zu verwenden, um so den wissenschaftlichen und deterministischen Charakter der Ergebnisse hervorzuheben. Doch Geopolitik variiert je nach gewähltem Standpunkt, Konzept und Logik der Formulierung sowie dem Zeitpunkt und der Reihenfolge ihrer Prognose. Tatsächlich gibt es viele geopolitische Richtungen, von der Arktis bis Zentralasien, von Europa bis zum Asien-Pazifik-Raum, von Indien bis China oder die Geopolitik des „Globalen Südens“. Sie sind alle miteinander verbunden und verdeutlichen die unterschiedliche Struktur der geopolitischen Zonen. Darüber hinaus variieren sie alle je nach Zeitrahmen oder der gewählten ideologischen oder intellektuellen Ausrichtung.

Eine multipolare Welt bringt zwangsläufig viele geopolitische Pläne mit sich. Der Schock von Kriegen wie dem in der Ukraine hat viele dieser Konflikte (beispielsweise die westliche und europäische Sicherheit) untergraben und uns daran erinnert, dass Krieg im Wesentlichen ein brutales Umdenken in geopolitischen Beziehungen und Interessen darstellt, das durch Konflikte beschleunigt wird. Dies deutet auf eine Verschärfung globaler Konflikte in einer Welt hin, die nach den Friedensdividenden aus dem Fall des sowjetisch geführten Systems seit 2015 einen Anstieg der Militärausgaben verzeichnet (zunächst langsam und nun, nach dem Krieg in der Ukraine, mit atemberaubender Geschwindigkeit).

Russlands Revisionismus und die Wiederherstellung einer eigenen Sicherheitspufferzone (geografisch, militärisch und politisch) werden, wenn sie umgesetzt werden, erhebliche strukturelle Veränderungen im System der internationalen Beziehungen nach sich ziehen, die zu einer Stagnation des Globalisierungsprozesses führen könnten. Dies wiederum wird sich auf die Weltwirtschaft auswirken – insbesondere auf die Angebotsseite – und darüber hinaus das System der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zerstören, das die Kontinente seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat.

Vor drei Jahrzehnten betrug der Anteil der US-Wirtschaft an der Weltwirtschaft 28 Prozent, während der Anteil Chinas lediglich zwei Prozent betrug. Im Jahr 1988 war das amerikanische Pro-Kopf-Einkommen 25-mal höher als das chinesische, heute ist es nur noch viermal so hoch. oder anders ausgedrückt: Die chinesische Wirtschaft war damals mehr als dreizehnmal kleiner als die amerikanische. Das wirtschaftliche Binomial zwischen China und den USA, das in der Nixon-Ära begann und mit Chinas Beitritt zur WTO im Jahr 2001 gefestigt wurde, hat für beide Seiten Vorteile gebracht, wobei Peking aufgrund seiner geringeren relativen Macht als die bevorzugte Partei hervorging. Es ist wahrscheinlich, dass die Grenzen ihrer Koevolution im Jahr 2013 überwunden wurden. Aus diesem Grund ist ihre Konfrontation nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch technologischer Natur, denn Technologie und Innovation bestimmen die Zukunft und ermöglichen einen Paradigmenwechsel und in der Folge einen politischen (noch nicht militärischen) Wandel.

China steht im Wettbewerb mit den USA und befriedigt den Finanzbedarf Dritter, indem es Gebiete besetzt, die Washington nicht abdeckt oder für sich reserviert, statt sie zu bekämpfen. Die Präsenz Chinas verändert die etablierte Ordnung sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene. Doch das politische Gewicht dieser Einheit wurde bislang weder formal noch tatsächlich im Rahmen der bestehenden institutionellen Strukturen und Beziehungen anerkannt. Somit haben Pekings fast vollständige Rückkehr auf die internationale Bühne und sein revisionistischer und illiberaler Ansatz zu einer Veränderung des Status quo auf globaler Ebene geführt. China und die USA pflegen bis heute eine Beziehung der gegenseitigen Abhängigkeit, Komplementarität und des gegenseitigen Nutzens (China stellte in erster Linie billige Arbeitskräfte und Kapital zur Verfügung, die USA Märkte und Technologie; diese Bedürfnisse und Beiträge haben sich jedoch weiterentwickelt), die ihre schrittweise wirtschaftliche Konvergenz und Integration seit 1972 ermöglicht hat. Das Ausmaß dieses Projekts steht im Widerspruch zur US-Politik (tatsächlich füllt China, wie bereits erwähnt, die Lücken, die Washingtons Rückzug hinterlassen hat) – und untergräbt diese durch den sogenannten friedlichen Aufstieg, der die tiefe Wurzel der Konfrontation darstellt.

Der Pazifische Ozean löste das Mittelmeer als zentrale Handels- und Austauschachse ab und entwickelte sich zu einem Gebiet mit intensivem Verkehr. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es Knotenpunkte wie die Straße von Malakka und wichtige Transportwege gibt. In den letzten zehn Jahren haben die Handelsflotten der Küstenländer an Stärke gewonnen. Der größte Teil des Welthandels läuft durch die Straße von Malakka.

Die Entwicklung der Region und die damit verbundene Stärkung der US-Interessen haben zu ihrer zunehmenden Anerkennung beigetragen, was wiederum eine zunehmende Bedeutung ihrer Westküste, einschließlich des Hawaii-Archipels, bedeutet. Das Ergebnis war eine Verschiebung des Machtgleichgewichts der USA, das sich von 50:50 zwischen Europa und Asien auf aktuell 40:60 verschärft hat, sowie eine Umgruppierung der Streitkräfte, die der südlichen Indopazifik-Region (die viele Jahre lang ohne US-Präsenz war) größeres Gewicht verliehen hat. Taiwan ist der Eckpfeiler der Eindämmung Chinas, die durch eine Inselkettenstrategie umgesetzt wird, die auch die Philippinen einschließt. Dadurch wird China daran gehindert, sein Pazifikgebiet zu kontrollieren, was für Peking, das bereits eine Kontinentalmacht ist, notwendig wäre, um auf See zu agieren und den Status einer Supermacht zu erlangen.

Die Auswirkungen des Handelskriegs sind sichtbar: Im Jahr 2022 sank das Handelsvolumen auf der transpazifischen Route zwischen Ostasien und den Vereinigten Staaten um 6,5 Prozent, von 30 Millionen TEU im Jahr 2021 auf 28 Millionen TEU im Jahr 2022. Und dies, während die Flüge auf der Asien-Europa-Route ihrerseits um 4,9 Prozent zurückgingen.

Infolge der westlichen Sanktionen ist das Handelsvolumen Russlands mit dem Westen zurückgegangen, während das Handelsvolumen mit China zugenommen hat. Daher versuchen Moskau und Peking, eine strategische Basis zu schaffen und eine mögliche Einkreisung zu vermeiden. Vor dem Krieg in der Ukraine unterhielten beide Seiten keine besonders intensiven Handelsbeziehungen, da fast das gesamte russische Rohstoffverteilungssystem auf den Westen ausgerichtet war. Seit der Aufhebung der Sanktionen arbeitet China an der Neuausrichtung dieser Infrastruktur und unternimmt in dieser Hinsicht entschlossene und angemessene Anstrengungen. Dies erfordert jedoch Zeit, Ressourcen sowie physischen und technischen Aufwand. Das Abkommen mit Russland über eine „grenzenlose“ strategische Allianz, das im Februar 2022, also kurz vor der Invasion der Ukraine, unterzeichnet wurde, ist eine umgekehrte Neuauflage der Halb- (oder Pseudo-)Allianz, die es mit den USA unterhielt, die von Kissinger nach Nixons berühmtem Besuch gefördert wurde und die damals China vor der UdSSR schützte; eine Rückkehr zum Beziehungsmodell, das während Stalins Zeit beibehalten wurde, dieses Mal jedoch unter der Führung Pekings und mit Moskau als Juniorpartner. In jedem Fall schützt sich China in seinen Beziehungen zu Russland vor dem Norden, während es gleichzeitig versucht, im Süden sowie in Taiwan und im Chinesischen Meer freie Hand zu haben und der Belagerung durch die erwähnte Inselkette im Pazifischen Ozean zu entgehen.

Peking verhält sich nicht „pro-russisch“, sondern pragmatisch „pro-chinesisch“ und pflegt kartellartige Beziehungen – etwa durch die Schaffung eines möglichen antiwestlichen Blocks, der weitere Akteure wie den Iran einschließen könnte. Das heißt, es handelt ad hoc, auf der Grundlage einheitlicher Interessen, und ignoriert dabei die offensichtlichen Differenzen zwischen seinen Partnern. China ist auf die natürlichen Ressourcen und geografischen Vorteile Russlands angewiesen. Und Russland braucht Zugang zu chinesischer Technologie, Industrie und Märkten, um die europäische Lieferkette zu ersetzen. Aus diesem Grund war seine Unterstützung für die Invasion bei weitem nicht so umfassend wie in der Boundless Strategic Partnership vorhergesagt. Russland war und bleibt der Eckpfeiler des Gleichgewichts in Zentralasien. Nicht umsonst kontrolliert es seit fast dreihundert Jahren das Gebiet, das zum postsowjetischen Raum gehört. China hat in dieser Angelegenheit offensichtliche Interessen, und diese beginnen an der Grenze zu Xinjiang. Aus diesem Grund versucht China, Zentralasien wirtschaftlich zu integrieren und zu verhindern, dass es aufgrund ökologischer Instabilität zu einer Umweltverschmutzung kommt. Es ist kein Zufall, dass die Große Seidenstraße gerade hier ihre volle Bedeutung erlangt.

So haben der Rückzug Russlands aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie der Rückzug der USA aus der Region, der in Afghanistan gipfelte, ein zusätzliches Vakuum geschaffen, das China weiterhin füllt. Erstens, in wirtschaftlicher Hinsicht, indem es Russland als wichtigsten Partner der Länder der Region ablöst, die zum sogenannten „nahen Ausland“ gehören. und dann in politischer und symbolischer Hinsicht als Folge der Wiederaufnahme des (angeblich) friedlichen Aufruhrs auf lokaler Ebene.

Chinas Zugang zu Energieressourcen beeinflusst Russlands Interesse an der Kontrolle dieses Sektors in der Region. Und als ob das nicht genug wäre, könnte der Erfolg des ehrgeizigen „One Belt, One Road“-Programms zu einer strategischen Einbindung Russlands auf seinem Territorium führen, wodurch Russland noch abhängiger von China würde.

Die Invasion im Jahr 2022, vor allem aber der fortschreitende Klimawandel, beendeten die außergewöhnliche Isolation der Arktis und integrierten sie endgültig in den globalen Raum. Auch Chinas Präsenz in der Nordpolregion wird durch seine revisionistische Politik bestimmt, denn es handelt sich um einen wandelbaren geopolitischen Raum, den die aufstrebende Weltmacht nicht verlassen kann. Darüber hinaus stärkt seine Präsenz seine Fähigkeit, als Vermittler in anderen Regionen zu fungieren.

China agiert in der Arktis nach denselben Prinzipien und derselben politischen Logik wie in anderen Gebieten. Auf lokaler Ebene drückt sich dies in der Schaffung von Kooperationsnetzwerken und wirtschaftlichem Einfluss aus. Es gibt eine politische Strategie für diese Region, die als „Polare Seidenstraße“ bezeichnet wird. Dieser Name soll bedeuten, dass es Teil eines globalen chinesischen Projekts ist.

Russland und China haben eine gemeinsame Grenze und eine Geschichte voller Meinungsverschiedenheiten. Sibirien ist ein natürliches Territorium des überbevölkerten Chinas und dies wird aufgrund der globalen Erwärmung noch deutlicher; Aus diesem Grund werden diese Beziehungen zwar als vorübergehend angesehen, haben für China jedoch dennoch Priorität. Die Chancen für Peking sind also unbestreitbar, doch dies beweist auch den vorübergehenden Charakter und die Grenzen der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Das natürliche Innere Chinas fällt genau mit dem Mittelpunkt der Welt zusammen und deckt sich größtenteils mit dem Kern der Interessensphäre Russlands. Dies würde ein Kräftegleichgewicht auf globaler Ebene bedeuten, das allerdings zugunsten Russlands ausfallen würde, das paradoxerweise trotz seiner inneren Schwäche die Rolle eines Schiedsrichters spielen und zwischen den verschiedenen Vorschlägen (Chinas und der Vereinigten Staaten) abwägen könnte. und dies wird von den Fähigkeiten der Moskauer Führung abhängen.

Der bereits erwähnte Einflussverlust Russlands in seinem natürlichen Hinterland, dem Raum zwischen Iran, Zentralasien und der Arktis, verschärft durch die technologische und wirtschaftliche Abhängigkeit Russlands von China, wird zu strategischen Einmischungen Pekings führen und könnte zu einer Bedrohung für die Existenz des Staates werden. Allerdings findet der Kampf, der sich auf der internationalen Bühne abspielt, zwischen den Vereinigten Staaten und China statt, wobei Europa als dritte (reduzierte) Partei auftritt.

Es gibt viele Probleme, die die Indopazifik-Region betreffen. Die Rolle Chinas in Asien, die Normalisierung der Beziehungen in Japan, die Koreakrise, der Wiederaufstieg Russlands, der Wiederaufstieg Indiens, die Rolle Australiens, Indonesiens, Vietnams, der Philippinen – all dies ist ein instabiles Ensemble, das größtenteils auf die ideologischen Konflikte zurückzuführen ist, die seit dem Kalten Krieg bestehen und bis heute andauern.

China und Indien sind zweifellos die Protagonisten des asiatischen Jahrhunderts, doch bis vor kurzem nahmen sie einander nicht einmal als positive Nachbarn wahr. Sie unterhalten unausgewogene Wirtschaftsbeziehungen (im Jahr 2022 exportierte China beispielsweise Waren im Wert von mindestens 110 Milliarden Dollar nach Indien, importierte jedoch Waren im Wert von 15,3 Milliarden Dollar und stationierte Truppen an der Grenze zum Himalaya). Aus diesem Grund betrachtet Neu-Delhi den Aufstieg Chinas – und seine Unterstützung für Pakistan, seinen ewigen Feind, mit dem es eine strategische Allianz unterhält – als eine existenzielle und strategische Herausforderung. Aber sie weiß nicht, wie sie mit dieser Beziehung/Herausforderung umgehen soll. Darüber hinaus kann sich Indien nicht dem Westen anschließen, ohne sich an seine koloniale Vergangenheit zu erinnern. Dies erklärt die Zurückhaltung, den Umfang und die Tiefe der Quad zu erweitern und/oder der AUCUS beizutreten, während es gleichzeitig aktiver mit seinen Militärpartnern im gesamten Indo-Pazifik zusammenarbeitet. In diesem Zusammenhang hat sich Indien für die indopazifische Region entschieden, während es gegenüber China eine gewisse Zurückhaltung zeigt und sich weder gegenüber Russland noch gegenüber dem Iran verschließt. Wir haben es mit einem Land zu tun, das seine Positionen auf der Grundlage der diskutierten Themen aufbaut. Mit diesem Kurs strebt Delhi trotz zahlreicher Zwänge nach seiner eigenen strategischen Autonomie. Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt, das ebenso wie China darauf verzichtet hat, Russland zu verurteilen, ist ein möglicher Anführer des „Globalen Südens“. Tatsächlich hat es Brasilien aus dieser Rolle verdrängt. Indien ist von vielen geopolitischen Spannungen betroffen, da es ein geopolitischer Rivale Chinas ist und daher konkurrierende Interessen mit den USA hat, denen es nahesteht. und dennoch kann es nicht mit China brechen, mit dem es wichtige Beziehungen unterhält. Darüber hinaus unterhält das Land enge historische Beziehungen zu Russland, die für seine strategische Autonomie von entscheidender Bedeutung sind.

Diese Widersprüche sind sogar interner Natur, da die Region nur schwach integriert ist und das Volumen des intraregionalen Handels kaum 5 Prozent des Gesamtvolumens erreicht. Seine Wirtschaft (etwa 7,5 Prozent des weltweiten BIP) ist immer noch zweieinhalb Mal kleiner als die Chinas.

Darüber hinaus entwickelte sich Indien im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends im Streben nach strategischer Autonomie zu einem der größten Waffenimporteure der Welt und erweiterte damit den Kreis der Herkunftsländer. Die wichtigsten Waffenlieferanten im Zeitraum 2016–2020 waren Russland (49 Prozent), Frankreich (18 Prozent) und Israel (13 Prozent). Die USA ihrerseits üben weiterhin Druck auf Indien aus, die Beziehungen zu Peking zu radikalisieren, obwohl ihnen dies bislang nicht gelungen ist.

China wiederum hat in den Jahren seines „friedlichen Aufstiegs“ die Entwicklung seines militärischen Potenzials aufgeschoben, damit diese nicht auffällt. Doch sobald ein gewisses Stadium erreicht war, konnte es das Wachstum, das sich in der indopazifischen Region abzeichnete und in der es viele Konflikte gibt, nicht mehr verbergen. In dieser Situation kam es, auch aufgrund der veränderten Struktur der indopazifischen Region, zu einer Aufrüstung der Seestreitkräfte, parallel zur Gründung neuer Allianzen. Chinas „Perlenkette“ ist eine Strategie zum Schutz dieser Linien und dient dazu, eine Kette maritimer und politischer Unterstützung und Einkreisung für Indien zu skizzieren. Diese Einkreisung umfasst militärische Komponenten und wird zudem in einem Gebiet durchgeführt, das aufgrund seines politischen Gewichts, seiner Größe und seiner zentralen Rolle in diesem Raum, der ihm sogar seinen Namen gab, traditionell die Einfluss- und Führungszone der NATO ist.

Kissinger war nicht an dem Gebiet am unteren Ende der Linie zwischen London, Berlin und Paris interessiert. Aus dieser Perspektive liegen der Mittelmeerraum, Afrika und Südamerika, die im Herzen des Heartland liegen, an der globalen Halbperipherie. Somit wird die Globalisierung die Golfstaaten (die einzige wirkliche Macht in der islamischen Welt) unweigerlich zu Rationalisierungen zwingen, und das Mittelmeer wird sich aufgrund der zunehmenden Öffnung der Schifffahrt in der Arktis an seiner Peripherie vertiefen.

Technologie kann eine disruptive Kraft sein, die schnelle Paradigmenwechsel verursacht. Zudem trug der Kalte Krieg dazu bei, dass Vergleiche zwischen Staaten aus diesem Kontext heraus gezogen werden konnten. Die Rivalität zwischen den USA und China wird eher von einem technologischen als von einem wirtschaftlichen Kampf angetrieben. Das Gesamtkapital von Google [Alphabet], Amazon und Apple, den drei größten Technologieunternehmen, ist größer als das Kapital von Frankreich und Deutschland zusammen. Die Summe des Kapitals der zehn größten Technologieunternehmen in Europa würde das Kapital von 130 Ländern übersteigen. und die Summe der 30 Hauptländer, von denen nur eines europäisch ist, beträgt 160 Länder (von 193 Staaten, die Mitglieder der UNO sind). Dies spricht nicht nur für die Macht der Staaten im Allgemeinen, sondern auch – und das ist wichtig – für ihre Fähigkeit, die Normen und Standards einzuhalten, die in einem internationalen Kontext von strategischer Bedeutung geregelt werden müssen. Und das verpflichtet uns natürlich auch dazu, die großen Technologieunternehmen als internationale Akteure zu betrachten und gemeinsam mit ihnen neue internationale Mechanismen der Zusammenarbeit und Koordination zu schaffen, die zur Entstehung der sogenannten Technologiediplomatie beigetragen haben. Und gerade die sozialen Netzwerke sind im 21. Jahrhundert das zentrale Instrument für strategische Kommunikation und (Des-)Information, und einflussreiche Menschen haben die Möglichkeit, Hunderttausende Menschen mit ihrer Meinung zu fördern oder zu beeinflussen.

Identitätskonflikte sind der Weg, auf dem die Globalisierung voranschreitet. Die Konvergenz, die die Globalisierung mit sich bringt, ist ein Prozess der Rationalisierung und damit der Unterdrückung von Unterschieden. Ethnizität, Sprache, Religion und Kultur sind Etiketten und damit Elemente der Identitätsdefinition, die zur Grundlage von Konflikten werden. Das heißt, sie fungieren als polarisierende Mechanismen, die den Zusammenhalt der Bevölkerung fördern und der Mobilisierung großer Gruppen dienen, weil sie neutrale Fakten über ein Volk – Sprache, Territorium, Kultur, Traditionen und Geschichte – aufgreifen und diese in manipulierbare Narrative umwandeln.

Dieser Logik folgt beispielsweise der Dschihadismus als synkretistische Interpretation einer synkretistischen Religion. Es handelt sich um eine durch die Globalisierung hervorgerufene Reaktions- und Gegenbewegung. Die Stärke und Kohärenz seines Handelns beruht auf der starken doktrinären Grundlage des modernen Salafismus. Das Ergebnis ist eine Art Magma, in dem lokale oder regionale Organisationen fruchtbaren Boden finden.

Kurz gesagt: Wenn es in einer Welt zu Konflikten und Kriegen kam, „reduzierten“ sie sich auf einen Willenskampf, der auf dem Schlachtfeld entschieden wurde. Wenn sie zwischen unterschiedlichen Welten stattfinden, sind sie nicht mehr nur ein Zusammenprall der Willen, sondern ein Zusammenprall der Identitäten, der über den Willen der Parteien hinausgeht.

Die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft ist symbiotisch. Die Schwäche der Gesellschaft ist die Ursache für die Schwäche des Staates. Und die Schwächung des Staates, wenn nicht gar sein Versagen, ist oft die Ursache von Konflikten.

Das Territorium ist ein grundlegendes Element der Definition eines Staates und wurde auch durch die Montevideo-Konvention von 1934 formell definiert. Es gibt keinen Staat ohne Territorium, auch nicht die offiziell anerkannten. Die Geopolitik untersucht die Beziehung zwischen Territorium und Politik. Das Territorium ist die physische Konfiguration, auf der die politische und rechtliche Struktur eines Staates aufbaut. Daher ist die Kontrolle über ein Territorium traditionell ein Konfliktthema, da sie das Ergebnis einer wesentlichen Natürlichkeit ist und mit der Existenz des Staates selbst verbunden ist. und die meisten Kriege und Konflikte, auch innerstaatliche, sind mit der Notwendigkeit verbunden, Gebiete zu kontrollieren und mit dem Bedürfnis der Staaten, ihre Kontrolle auf alle kontrollierbaren Gebiete auszudehnen. Allerdings ist die territoriale Kontrolle nicht unbedingt erforderlich, da es auch andere Formen davon gibt. Der Schlüssel zur Lösung des Problems liegt jedenfalls auch im Verhältnis zwischen Bevölkerung und Ressourcen (z. B. Mineralien, Landwirtschaft, Wasser). Die Änderung eines Faktors wirkt sich auf die anderen aus und führt zu Verzerrungen in ihrer Kombination. Dies alles geht einher mit der Verlagerung der Rohstoffquellen, die sich im Verhältnis zu den Produktions- und Verbrauchszentren überwiegend in Entwicklungsländern befinden.

Ein weiteres Element des Bevölkerungs-Ressourcen-Diagramms ist die Demografie. Dies könnte zu einem wichtigen Konfliktelement werden und die Ausweitung des Schwerpunkts der Weltpolitik durch den Kampf um natürliche Ressourcen, verbunden mit kulturellen oder religiösen Einschränkungen, verhindern. Aktuellen Prognosen zufolge wird Indien im Jahr 2100 mit einer Bevölkerung von 1,530 Milliarden Menschen das größte Land der Welt sein (bei einer deutlichen Verlangsamung des Bevölkerungswachstums). Einige Studien deuten darauf hin, dass die Bevölkerung Chinas beim derzeitigen Trend auf 776 Millionen Menschen schrumpfen wird (mit enormen wirtschaftlichen Folgen und dramatischen politischen Auswirkungen). Europa wird 10 Prozent seiner Bevölkerung verlieren, Japan 40 Prozent, während die Bevölkerung Nigerias auf 550 Millionen anwachsen wird.

Die Globalisierung ist kein einzelner Prozess und umfasst verschiedene Elemente: kulturelle, finanzielle, industrielle, technologische und wissensbezogene. Der neue Kalte Krieg wird möglicherweise einige seiner Formen vorübergehend einstellen, er wird jedoch nichtsdestotrotz weitergehen, da er unvermeidlich ist und seinem Wesen nach nie ganz beendet werden kann.

Daher erscheint es schwierig, die gesamte internationale Architektur, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, zu ersetzen. Allerdings hat sich die Entwicklung auch nicht schnell genug entwickelt, um den regulatorischen Anforderungen der Weltgemeinschaft gerecht zu werden, und bedarf daher einer gründlichen Überprüfung. Die globalisierte, fließende und strömungsabhängige Welt ist durch eine enge Wechselwirkung zwischen lokalen Gegebenheiten und globalen Trends gekennzeichnet. Diese „glokalen“ Phänomene schwächen viele Staaten und führen zu ihrem Zusammenbruch.